導讀:今天我們和大家分享陳春花老師「2019中國500強企業高峰論壇」專題報告中的最后一部分,改變認知,才能真正理解數字化和產業新時代所帶來的商業市場和消費的變化。

在理解技術和數字對產業的影響時,在認知上,企業家至少要有六個根本性調整,不能再用原有的經驗。

我們今天一切都在轉化為數據,其實有機會在兩個方向做調整。一個方向就是模式創新,另一個方向就是效率改變。

有很多人問我:「陳老師,傳統企業有辦法像互聯網企業那樣模式創新嗎?」數字化帶來最大的好處是什么?我們以前的制造企業,誰用你的產品,其實你是根本不知道的。數字化來了之后,你就會發現誰用你的產品,其實你是知道的。數字化又帶來另外一個幫助,就是當你能夠完全做數字化的時候,整個供應價值效率是可以做改變的。

舉個例子,以前在農業講得最多的是什么?種子、養殖或者種植的過程,這里就涉及到土地、農民的能力和水平,接著下來是天氣、農產品生產,然后到物流、配送,最后到餐桌上。可是當我們農業企業做轉型的時候,這些東西說重要也不重要。影響它的還有什么?其實是金融、供應鏈、農業信息技術。所以我們就決定從田間到餐桌,提高端到端的效率,把損耗減掉,就是效率改變。這個損耗只要調整1%,產業的空間就變得非常巨大。一切轉化為數據的時候,你就會發現,能夠創新和創造的空間實際上是在變多。

我再給大家舉例子,現在拍電影、拍電視和以前都不一樣。以前要有好劇本、好編劇、好導演,然后有著名演員,電視電影才會賣座。現在不是這樣,現在有個故事就扔到網上問大家,你覺得故事應該怎么發展?一堆人跟著就來編了。編完之后,我們就告訴他,既然你編了這個,你覺得誰來演男主角和女主角?大家又開始推薦。推薦最多的基本上就被選上。然后接著問這樣的故事、這樣的演員,你覺得誰做導演最合適?大家就又開始選導演。等拍出來,一般都會是頭部劇的,為什么?因為參與選的人已經參與創造,所以最后他一定要看的。

當一切轉化為數據的時候,到底變了什么東西?

1.數據即洞察

你理解數據,才可以理解消費者、理解市場。在數據出現的時候,把三樣東西變了。

第一個變化,從顧客到用戶。如果你只有顧客沒有用戶,今天就沒有機會。

第二個變化,我們原來是以產品為中心,現在必須以數據為中心,之前企業和市場之間的關系是用產品去連接的,現在是用數據來連接的。

第三個變化,以前是供應鏈關系,把供應鏈做得有競爭力,企業就有競爭力了。現在不是,現在是協同關系,也就是我和我所有的合作伙伴是共生關系。

2.數據即包容

當擁有數據的時候,其實可以融合更多的需求,產生出更多的產品。

舉一個例子,以前我們沒有辦法讓聾啞人非常有效地參與到所有的日常生活中,原因就在于學手語非常難,但是當把手語變成數據的時候,就可以轉化成文本,就可以非常容易地去做交流。當轉為數據的時候,可以有更多的機會、更多的可能性出來。

今天華為一年銷售額超過1000億美元,邁入千億美元俱樂部,華為怎么邁進去的?這就是其中它做的事情,怎么讓企業和未來組合在一起?華為現在正在做 「數字行動計劃」,連接應用和技能。在過去十年中,華為幫助108個國家三萬多學生提高數字能力。當它做這件事情的時候,其實就等于未來和它組合在一起。一切正在轉化為數據,數據即洞察,數據即包容,數據其實是一個行動計劃。

今天是不斷動態、不斷迭代、不斷優化、不斷變化的過程。任何一個人其實都應對不了,那么怎么才能夠去接受呢?就是和更多人組合起來,得到智慧,所以連接比擁有更重要。

我們看到所有的連接共享,當它們不斷地改變人類生活的時候,這些企業就會脫穎而出。無論Uber、滴滴,還是今天更多的這些變化,我們看到的情形就是這個概念做出來的。所以我們就需要企業有能力去做開放式的協同平臺,比如海爾的開放式創新協同平臺,我覺得做得非常棒,它有一個「解決者創新平臺」,上面就有四十萬人,在一千多個領域內不斷做創新。這并不是海爾的人,可他們可以去滿足海爾對創新的需求。這樣的一種連接,就讓海爾擁有了非常多面向未來的創新可能性。

華為把戰略直接就定在連接人上。為什么它開始要做手機,接著下來做計算機,再往下來做電視機?它要把所有東西連接起來,而這些連接都需要一個屏,所以它用大屏小屏把你連在一起。它的手機未來戰略就叫「1+8+N」,到了2025年就會有1000億的連接。其中55%是在商業領域,45%在個人消費領域。當把這些連起來的時候,空間顯得特別巨大。

數字帶來最重要的是可信度、安全性。如果不能提供可控性、安全性,你很難得到真實的發展。在很多領域中,領先的企業為什么做得好?就是它和非常多生態伙伴建命運共同體,這個命運共同體就可以使得它的發展非常順暢。

我們所有人都說新零售對零售的沖擊太大,虛體經濟對實體經濟的沖擊太大。7-11便利店從來不說自己是互聯網公司,可是它今天依然保持著非常強勁的增長。為什么?原因就是它在很早的時候,就采用互聯的方式,建立了和生態伙伴之間的可信度、開放協同,取得很好的效率。

從可信開放的角度,我們看另外一個案例——小米。用八年時間走進世界500強,不是小米自己,而是它所打造的社群——米之家,這個協同和共同成長的平臺,讓它和這么多個人和機構去做合作,跟1.32億智能設備去做連接。

當一切轉化為數據,就要建立可靠、信任和連接。騰訊就把自己的戰略改變一個詞,它要成為連接者。整個組織開始從to B到to C做轉換。它認為未來的連接是人與人、人與商業/服務、人與智能硬件,這是一個根本性的連接。它需要自己成為一個連接者,然后才能夠找到發展的空間。當它把這個定位在戰略中時,它的市值就可以如此高了。

我引用馬化騰的一句話:

合作伙伴自主生長、沒有疆界、開放分享,才是互聯網的新生態。如果你認為他必須遵從你,這個時候你不是一個開放的互聯網新生態。

引用這句話是想告訴大家,想成為一個連接者,其實并不容易,因為你必須能夠讓別人自主成長,你必須要保證別人是一個獨立的主體。

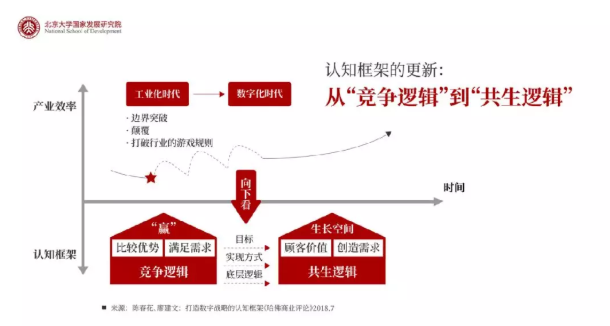

我和廖建文老師(京東的首席戰略官)花了兩年多的時間研究戰略的底層邏輯,現在持續還在做。面對數字化和新產業時代,在戰略的底層邏輯上,需要一個徹底改變,就是你能不能夠從競爭邏輯轉向共生邏輯。

在工業時代,我們其實就是在滿足需求,所以我們常常討論的是比較優勢,討論如何獲得競爭優勢,怎么能在競爭中贏。現在到了數字化時代,核心不在于你滿足需求,而在于你能不能夠為顧客價值創造需求,也就是說很多需求是創造出來的,這也是為什么我希望大家都能夠融合到技術里。

當你創造顧客價值的時候,其實就沒有對手。在真實的市場當中的確是競爭的,但是取勝的企業一定是要離開競爭的。你一定要記住,今天你沒有對手,你要問自己能和誰在一起,才能創造新東西,你應該要有合作者,你才會有新的空間,這就是共生邏輯。今天你能否把輸贏的概念放掉,變成真正的合作共生體系才是關鍵。

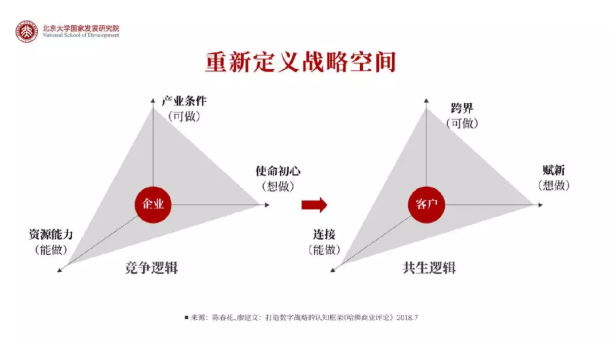

在定戰略中,我們最關心三件事情,第一件事情就是「我想做什么」,第二件事情就是「我能做什么」,第三件事情就是「我可以做什么」。

在工業時代用競爭邏輯,「我想做什么」就是你的初心和夢想。「我能做什么」就是你擁有的資源和能力。「我可做什么」就是你在這個產業中的位置和你對它的理解,以及你對產業規律的把握。

當我們來到數字化時代的時候,還是這三個問題,但是你會發現邏輯全變了。「我想做什么」就看你可不可以重新定義它,只要能重新定義它,你就可以去做了。所以你會發現今天非常多創業者,和傳統企業不太一樣,他好像每件事情都敢做,原因就在于給它賦予新的意義。「我能做什么」也不太問資源能力,好像什么都能做。為什么呢?就是因為它連接。「我可做什么」也不太受限制。為什么?因為它可以跨界。

戰略認知底層邏輯的改變,就是從競爭邏輯轉向共生邏輯。今天雖然大的經濟環境和整個經濟增長在調整中,和之前不太一樣,但是對于單一企業來講,發展機會還是蠻多的。因為完全可以重新定義,不斷連接,跨界尋求新空間。

給顧客創造價值,還真的要和數字化在一起,因為數字化是能夠幫助我們打開整個戰略選擇謎題的唯一鑰匙。當數字化來的時候,可以讓你更加貼近顧客。以前企業把產品賣掉,并不知道誰買,數字化時代,你知道是誰買產品,你回到顧客端的邏輯就更可靠。

我和廖老師不斷研究,我們發現,今天實際上機會是更多的。從顧客一端看,能發現顧客新需求,我們稱之為洞見。如果能給顧客創造新的需求,我們稱之為遠見。今天的技術我們不斷迭代和更新,我們稱之為漸進技術。我們把不同的技術、研究新技術放到領域里,叫做激進技術。

當我們把顧客的需求和技術組合應用的時候,會發現有四個全新的戰略可以得出來,甚至可以推進行業的變化。今天傳統電視機銷量急劇下滑,可是2018年電視機賣得非常好的是小米電視。因為它推的是互聯網電視。技術和需求去做組合的時候,完全可以推進產業新的需求。當技術和未來的需求變化,企業就成為革新者;現有需求加上激進技術時,企業就會成為顛覆者;未來的需求和全新的技術結合,企業就開始成為引領者。

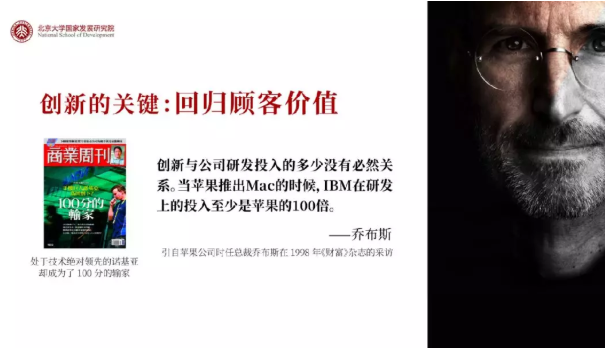

四個空間都變得更大,核心就在于能不能夠真正回到顧客這一端。1998年《財富》雜志訪問喬布斯,喬布斯說,「上午有人問我,說我公司很小,我沒有錢,我怎么去做數字化和AI技術?我就和他說,這沒有關系,最重要的是你知不知道回到顧客的那個價值是什么?」核心還是在于回歸顧客價值,并不是研發到底花多少錢。

前兩天,美國頂尖公司的CEO們聯名簽署了一份宣言,宣言寫道,企業的目的不再是為尋求股東利益最大化,而必須是推動社會進步。其實從認知上,就一定是長期主義的。

中國高鐵之所以有今天,是因為它在2004年之前還很弱小的時候,就確定了一個長期主義的戰略,叫核戰略。怎么樣從學習、引進到跟隨,最后到關鍵部件、關鍵產品,最后到核心超越。如果它沒有一個長期主義的戰略安排,而只是一個短期的拿來主義,我相信不會有今天中國高鐵在全球的影響和對于中國經濟進步的推動。

長期主義為什么能夠幫助我們?因為長期主義的核心就是回到人的本性,回到你對愛的需求,回到承諾,回到信任。當你能夠從人的本性出發的時候,其實不會被淘汰。華為能夠走到今天,是因為它非常早就有長期主義概念,很明確地在戰略中回到因應技術對于人在領域里必須提供的幫助和價值。它非常早就開始做布局,我們才看到華為今天如此強大和持續的增長。美國以這么大的力量去阻止它發展,它今年的增長反而比原來更快。如果不是長期主義的戰略布局,我相信今天就很難有這樣一個結果。

在整個認知中,外部環境是不確定的,最重要的是你本人要確定。那你確定什么?就是要去找長期主義的價值觀。你一定要基于最重要的價值、最基本的價值、人的本性最需求的東西,推動人類的社會,幫助社會進步,增強人類的福祉。只有我們從這個地方去做,我們才可以超越自己。

無論是技術還是環境,一定是變的。走到今天,我們如何走向未來?實際上我們沒有辦法預測未來的無限可能性。當我們真的要讓人生變得很精彩的時候,恰恰是因為接受了在未知當中去感受美好的這種努力。

我自己不斷地想,中國企業在過去的40年當中,絕對不會想到在2019年,中國企業在世界500強的上榜企業數超過美國。可是當我們2019年看到129家中國企業進入世界500強這個數據的時候,所有人都非常驚訝。這大概就是我們今天要懂的一件事情,當你融合進步,接受未知挑戰,愿意理解這個外部的世界,并擁有內在力量的時候,我相信結果一定是非常美好的。 (本文完)