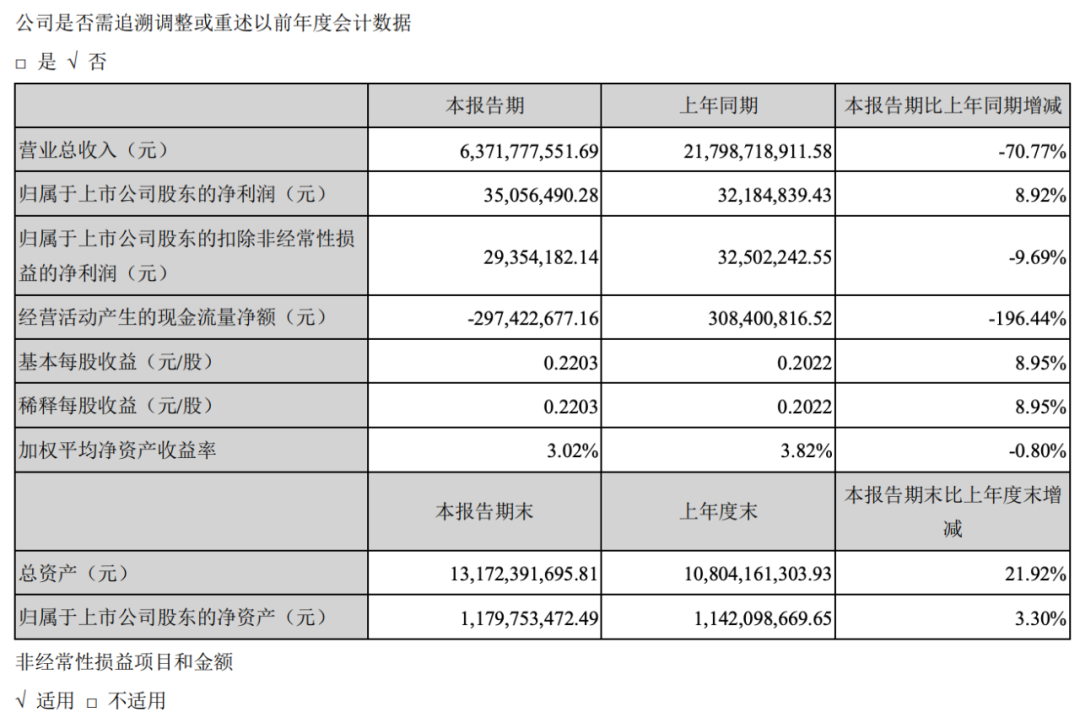

從去年我們就探討過不同口徑匯報營業收入的影響。4月28日,上海鋼聯發表的一季報就做了相關調整。今天我們一起討論這一點的意義。目前的思考比較淺,歡迎大家交流探討。

1)GMV;2)全額法營業收入;3)凈額法計營收。從1到3,業務指標和財務指標的契合度逐步在接近。從根子上,我們看到了對于平臺產生的財務收入價值和自身三大費用(管理、銷售、研發)對照的價值回歸。

GMV的時候,那個從GMV和營收比值的貨幣化率是大家最不愿意用的,覺得這個詞僅適用于B2C產業互聯網,其實是對小數點后幾位的數字不性感的介懷。

而類似于傳統貿易商的全額法,也使得業務的商業模式上很難與其區隔,互聯網的定位無法彰顯。在這里要真回答“你和貿易商有什么不同”的天問的時候,可能也無法有效表達。

到了毛利/凈額法計營收的階段,其實反映的企業價值已經遠遠不在貨品價值或價差上了。而多數時候,這里的其他價值提供因為是嫁接于第三方服務商的第四方業務,利潤水平是一個挑戰。而費用一端,疊加了互聯網人員薪資的管理費用,系統開發的費用,市場營銷的補貼,都在進一步加劇這一沖突。最終你只有兩條路,要么提供其他同行無法提供的服務;要么提高同類業務的效率,或許用效益更合適。

最后我們看到的可能是在一個存量市場打磨有機增長的商業實例。而一個前臺的網站遠遠指代不了企業的現代化、精益運營的能力。 從最后的財務結果上看,利潤率水平會有顯著的改善,相較于以往更像互聯網企業的利潤水平。企業在二級市場的定位也要更像新興產業、傳統產業轉型升級的定位。