企業采購是塊大蛋糕。2019年全國企業間采購總額超過40萬億,其中有15萬億來自非生產采購。而商越等一批新興企業采購數字化服務供應商正是瞄準了這一蛋糕,這蛋糕不僅大,并且還以每年8%的平均速率在增大。

在如此巨大的市場空間里,呈現的是一片傳統采購陳舊的氣味。在企業采購的選擇偏好中(非實際應用),55.4%的企業將傳統線下采購作為首選,2019年中國企業采購的在線化普及率為2.5%,而同期美國的數字為53%,中國企業采購數字化的蛋糕剛剛上桌。

根據工信部2107年《工業電子商務發展三年行動計劃》中顯示,規模以上工業企業電子商務采購額達9萬億,銷售額達11萬億,重點骨干行業企業電商平臺普及率60%。而同期,在北美B2B電商采購額為6.7萬億美元,是B2C的兩倍。

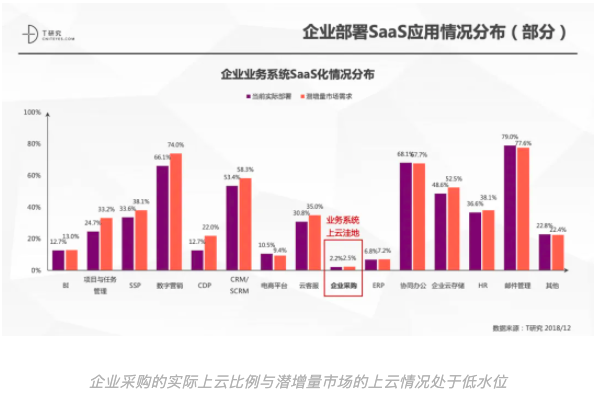

對企業數字化而言,采購是一塊兒企業數字化的洼地。在疫情的推動下,企業業務上云、IT上云、組織上云已經從創新需要變為企業經營的基礎訴求,上云成為推動數字化進程的最優手段。在眾多企業上云的業務系統當中,企業采購尚處于低水位。這意味著未來幾年,在上云剛需的推動下,數字化采購風口正在逼近。

亂象叢生下的數字化采購

背景:

復雜的企業市場結構,新老采購方式同時有效。我國國土面積幅員遼闊,經濟、信息化程度、地緣優勢等因素差異極大,造成了傳統采購與數字化采購同時并存、并將在很長一段時間持續存在的現象。供應鏈中,大企業信息化程度高,采購數字化進程快,但可能存在上游或欠發達區域伙伴依然采用傳統線下采購的方式;同區域、同行業企業因規模不同,由于業務簡單,傳統線下采購方式效率更高也時有發生。

采購過程與采購結果的目標不同,企業核心訴求有偏差。無論是傳統采購還是數字化采購,兩者均是由企業采購需求(行為)驅動發生的。企業數字化采購發揮出來的價值在于能夠最大化引入正確供應商數量、透明傳遞交易價格信息、全流程跟蹤交易行為,縮短尋源到合同、結算執行流程、智慧供應商管理;而傳統線下采購的價值體現往往是對采購結果以及采購關系的表達,更注重關系維持與共同目標的最終實現。有的企業需要通過采購流程的可控來提效降本,而有的企業還沒有達到這一階段。

國內缺乏不帶有經濟利益偏好的獨立專業服務商。中國企業信息化市場當中,對于企業采購這個場景一直缺乏獨立且專注的服務供應商。采購信息化的業務出口被兩大流派牢牢把持:

一派是技術流——以ERP、SRM為代表的信息化勢力;

一派是業務流——以傳統采購伙伴、各大電商平臺為代表的業務勢力。

ERP很早推出了采購管理模塊,但出于數據安全的考慮,不能直接開放數據接口給外部用戶,否則存在內部數據外泄的風險。后來軟件企業在ERP基礎上,又做了SRM系統來解決數據安全問題,但又迎來了數據與業務協同的難題,并且增加采購負責人相關的工作量,最終使得采購供應鏈效率反而降低。

而傳統采購伙伴和電商平臺在業務側能力毋庸置疑,通過沿用企業傳統信息化網的方式來優化和滿足企業的數字化采購需求。但對于如何給企業提供透明、優質供應商(或產品)時,避免不了推薦上的傾向性,這反而給企業增加了尋源、比價、采購流程的復雜度。

無論是傳統技術流或者業務流,都帶有自有原生業務的屬性,要么是綁定在主產品/服務上,要么是綁定在一家電商平臺上,完全獨立第三方服務商在供給側屬于稀缺物種。

在此背景下,采購數字化需求也很別致

需要區分三個層次:

一是企業高層,高層如何看待采購職能在企業發展中的定位;

二是采購部門,采購部門如何作為才能更有力地支撐企業的發展;

三是采購人員,從事采購工作的職員如何努力才能有更好的職業發展。

面向這三種角色和他們與企業采購相關聯的業務屬性,梳理企業采購數字化的若干核心訴求。

決策層:

要積極響應政策號召,實現企業數字化的自主可控與國產化。

企業采購要與整體數字化的戰略匹配,同時做到預算可控,采購過程與結果清晰可見。

通過數字化手段(AI、大數據、多渠道接入)提升采購效能,為企業采購做決策輔助。

采購業務降本、提效的效果,量化損益表現在哪些方面。

采購部門:

可預測戰略尋源,實現供應商信息、價格、成本的預測性結果。

智能供應商協作,智能推薦采購名錄、預測采購過程和價格,幫助采購人員談判時確認關鍵因素和節點。

自動化采購執行,可自動重復性任務,降低反復錄入。

績效管理,建立和監測評估機制,打造采購績效評估、優化供應商資源。

風險管控,通過數字化系統構建采購風險管控系統,監控采購流程和審計跟蹤,洞察風險與機遇。

采購職員層:

降低系統復雜度,提升操作應用體驗

智能化錄入供應商信息、采購商品信息

供應商信息、價格、成本智能化比對,預測合作模型

優化請購流程,自動分發審批任務,縮短審批周期、提高效率

采購目錄優化,精細化品類管理、優化采購策略

可見,站在企業的不同角色、不同職位上,對采購業務的理解和對數字化的訴求,從戰略到戰術的理解也完全不同,但在企業整體的采購策略、采購邏輯、采購流程、采購系統建設上又要達到統一實現,這對數字化采購提出了巨大的挑戰。而在這三位一體的采購業務中,采購部門的需求又最為關鍵。

在此需求下,數字化采購八個雷聲聲爆響

【人稱T客】帶著好奇與疑問,采訪了企業采購數字化領域C位出道的商越創始人兼CEO苗峰。苗峰曾出任用友集團副總裁,主要負責用友華表、UAP平臺相關業務,對ERP、商業分析軟件、平臺化軟件有著豐富的經驗;后加入阿里巴巴,五年時間鍛造了苗峰敏銳的商業洞察力;這兩段重要的工作經驗直接促成了商越的創立。

而商越的創立,也讓苗峰更加確信了企業數字化采購的方向,也就有了2年時間造訪近200家大型企業客戶,帶回了企業用戶對數字化采購需求的8個雷。

1. 一站式服務,讓企業一敗涂地。在采購這個場景中,越大的企業對采購信息化系統復雜度、數據的割裂、業務的斷檔感受越深刻,被折磨到頭禿的采購人員總想用一套招來解決這個問題,當聽到一站式服務的時候很容易上頭,而根據項目結果來看,80%的企業失敗在大而全的產品方案上,越全的產品方案失敗率越接近100%。常見于大型綜合管理軟件服務商的美好藍圖。

2. 生產采購、非生產采購一鍋燴。關系到企業生產資料的采購與不直接參與經營的非生產采購有極大地差異性,對于不同企業而言,生產采購一定是個性化的,但非生產采購可能是類似的。所以用生產采購來兼職非生產采購不是不可以,但是完全體現不出數字化的效率,而用非生產采購兼職生產采購則是天方夜譚。常見于傳統管理軟件供應商和企業自研系統。

3. 既當裁判又做隊員的隊友。企業選擇的數字化采購服務商有雙重身份,一是技術服務商,二是某電商平臺服務伙伴。這類工具服務商既站在客戶端做平臺產品,也拿電商平臺返傭。有返傭存在,必然存在帶利益視角做服務,也會干擾客戶選擇電商平臺。常見于電商平臺系服務供應商。

4. 企業一入自研深似海。企業自研采購系統,往往成本是直接采購的8倍,同時自研存在自家東西不著急的錯覺,本來2個月時間的項目可能會拖到2年,如果沒有一個即懂業務又懂技術的專家坐鎮,結果會更悲劇。常見于信息化團隊壯大、過往有過成功自研ERP經驗的企業客戶。

5. 選擇傳統架構一時爽,數字時代跟不上。信息化時代以管理、流程、結果數字化為主,服務的采購團隊,數字化時代要服務采購團隊的用戶,包括需求用戶、供應商和財務。數字化時代穿透每個采購的品類和場景,通過時間沉淀反過來再去做管理。同時數字化時代需要數字化時代的技術去支撐,而不是傳統軟件架構。

6. 輔助打主力,容易滿盤皆輸。項目化團隊進場,雖然初期的研發成本較低,但是隱性的運維、服務成本非常高昂,且項目團隊可以滿足技術功能點的開發,但對企業業務的認知較弱,容易被企業參與采購的各個部門“發出訴求”導致最終項目全盤失敗。常見于對采購領域不太熟悉的綜合信息化服務商與預算敏感的企業用戶。

7. 堆砌功能,自嗨型系統。依然有一些供應商和企業對功能鐘愛有加,堆砌了很多不常用的功能,但對最終的采購業務主體實現比較模糊,沒有業務沉淀的供應商容易從產品做起,最終導致項目外強中干。常見于項目化團隊和對采購過程、結果目標不確定的企業客戶。

8. 跟風數字化,步子邁太大。采購數字化的最終目的是為采購業務、采購相關人員服務,有時候適合自己的采購策略、采購方法(哪怕是傳統線下采購)反而效果更好,單純的為數字化而建設系統卻脫離了采購業務的本質得不償失。常見于對采購流程、采購業務梳理不清晰的企業客戶。

顯然,基于中國企業市場復雜的構成背景,方向一致但抽象度較低的各層級需求已經被實踐檢驗出來坑與雷。商越創始人苗峰認為:在中國企業市場,采購數字化更適合先從大企業做起,通過大企業在供應鏈中的強勢地位,向上下游進行數字化采購輻射,自上而下的推動能更好的解決以上問題。

當前階段,企業非生產采購的標準化程度相對較高,因此利用SaaS模式能夠很好地解決非生產采購的問題;而對于生產采購的高度個性化,目前還無法做到SaaS化或PaaS化。

或許會有人問,為何不把非生產采購做成PaaS交付給客戶,因為對于數字化采購而言,一切才剛剛開始,更多的數字化采購服務類型也會接踵而至,畢竟這塊蛋糕足夠大。