沉寂多年的半導體行業,因為全球性芯片缺貨再次瘋狂起來。

對中國而言,緊迫程度則更甚。自中興、華為事件開始,芯片市場對國產替代的需求裹挾著愛國情緒逐步爆發。在產業端肩擔重任的同時,資本聞風而動——邏輯很簡單,中國要擺脫“卡脖”語境,重塑本土的半導體產業鏈,這其中必然孕育著巨大的機會。

2020年芯片代工廠龍頭臺積電總營收達1.34萬億新臺幣(約合人民幣3020億),營收高于絕大多數科技公司的市值,但其購買一臺ASML生產的先進制程頂級EUV光刻機就要花費1.48億歐元(約合人民幣11.74億元)。如果這樣的設備、技術能夠自強,產業的勢能將無限放大。

芯片狂潮來襲已不是什么新聞,但水大魚大,泡沫也大。武漢弘芯、成都格芯、貴州華芯通等芯片爛尾項目敲響行業警鐘,而一級市場投資人對于芯片的熱情絲毫不減。

一位知名FA(財務顧問)機構創始人表示,市場上50%的機構都在看半導體,這已然成為投資人見面的必聊話題。而另一位不愿透露姓名的FA科技板塊負責人告訴「資本偵探」:“有個項目,投資人連創始人的面都沒見過,直接發出去4億的TS(投資意向書)。更多的投資人則為搶不到好項目發愁。”

不過,有意思的是,在這場盛筵剛剛開席后不久,資本陣營里出現了觀點分化,市場也悄然起了變化。

資本不買賬了

剛剛過去的2020年,是中國半導體在一級市場有史以來投資額最多的一年,甚至有投資機構表示要抓住此次半導體領域的投資機會實現彎道超車的目標。

一級市場如火如荼,但二級市場顯然對這件事多了許多冷思考。近期更是出現了一波芯片概念股的集體下跌,甚至有分析師認為半導體將進入下跌期。

這種冷靜的調整體現在三大方面:

第一,存量的半導體上市公司正在瘋狂的解禁。解禁意味著減持的可能性,減持則意味著市場上供給出來的股票變多了。

一方面是國家大基金。

1月23日,三大半導體龍頭上市公司晶方科技、兆易創新、安集科技發布公告稱,國家大基金將減持公司股份不超過總股本的2%,減持金額分別為5.63億元、19.78億元、3.69億元,合計近30億元。

市場普遍認為此次減持的原因是國家大基金的投資已進入回收期,現階段正有序減持回收資金。大基金一期成立于2014年9月,股東包括財政部、國開金融等機構,是為扶持中國本土半導體產業而設立的專項基金。其投資計劃為15年,分為投資期、回收期、延展期各5年,如今資金回籠是正常流程,此后,新設立的大基金二期將繼續投資半導體市場。

當然,大基金的減持還在繼續,伴隨著企業情況陸續達到大基金的退出要求,之后還會有更多的減持情況出現。

另一方面是小非(<5%的非流通股股東)。“很多PE機構賺了錢要「跑路」,導致供給又變多了,估值下壓。”

例如中微公司的小非公告出來清倉式解禁。去年7月,中微公司合計約1.94億股的首發原股東限售股份解禁,約占公司總股本的36.27%,24日公司公告顯示置都(上海)投資中心、嘉興悅橙投資、嘉興創橙投資等九家原始機構股東計劃通過詢價轉讓方式減持公司股份,這九家公司合計持股占公司總股本的2.66%。

第二,定增進一步增加市場上股票的供給。

以上文提到的中微公司為例,去年10月,中微公司擬定增不超過8022.93萬股,不超過當前公司總股本的15%,擬募資總額不超過100億元,用于提高半導體領域產能及科技儲備資金。

中微公司去年的收入22億,定增100億,其發售的定增金額遠超于其年收入,提前在大股東手中兌現其未來的盈利能力,對于投入產出周期較長的芯片設備公司而言,這需要市場不短時間來消化。

第三,除了已上市的半導體公司,還有數百家半導體公司等著排隊審核上市,相當于未來市場上又將新增不少供給。

據業內人士透露,目前龍芯、兆芯、海光都有望在2021年完成IPO上市,這也意味著六大國產PC芯片巨頭,有一半將會完成IPO上市。不過,最近這兩個月來,至少有6家半導體企業倒在IPO的最后關頭,比如國人科技、龍迅半導體、銳芯微電子、北京中科、晶上科技、北京芯愿景等。

對比之下,國內A股的白酒類公司則很少有新股待發,同時沒有這么多定增和解禁,關鍵是每年還有分紅,這也是資本市場更青睞消費板塊的原因之一。

在資本市場上半導體相關股票的供給大大增多,但資本對它的需求情緒卻明顯不足。新發的數支基金大多涌入白酒領域抱團。雖然前段時間白酒類股票大跌,但即便如此,資本也并未向半導體板塊轉移。有TMT板塊的分析師甚至自嘲“科技誤國,喝酒興邦”。

一位不愿透露姓名的知名證券分析師向「資本偵探」坦言了半導體在二級市場上的真實情況:“現在整個二級市場不喜歡科技股,特別不喜歡半導體,因為減持太多,投資者持股體驗很差。同時,半導體類企業在科創板的流動性有限,幾千萬成交量,想減持退出也并不容易。”

如何估值更合理

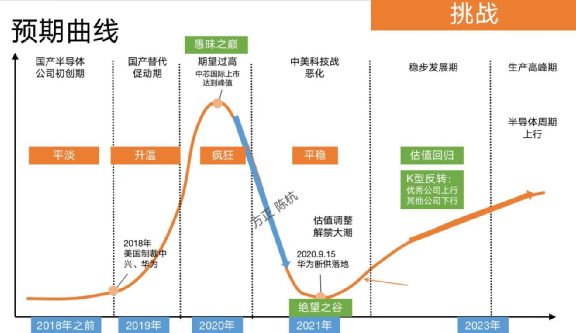

冰火兩重天一定程度上歸咎于一二級市場之間的傳導延遲。2019年5月華為事件的發生使國產替代的需求大增,不少二級市場的半導體龍頭企業業績持續轉好,于是開啟了2019年末的那波半導體波瀾壯闊大行情,一路漲到2020年上半年。

但到了2020年下半年,中芯國際“遇險”,大股東集體減持,股價迅速下跌,中美的不確定性使得不少投資人看向半導體板塊時猶豫再三。與一級市場投資人和FA(財務顧問)們對芯片的全力唱多的基調截然相反,二級市場到了一個調整期。

一二級市場的爭議點聚焦在了芯片項目的估值問題上。

二級市場有一套非常成熟的估值邏輯與模型,不同類型的芯片半導體公司對應著不同的估值方法,參考方正證券科技首席陳杭的研報,半導體行業估值的方法一般分為三大類:

最常用的是PE估值法(市盈率估值法)。PE估值法適合那些有正常化凈利潤,有業績的公司,在半導體的細分領域中,PE法適合于絕大多數芯片設計公司,因為大部分芯片設計公司業績都不錯,有較為正常的利潤率。

芯片設計公司通常情況下又可分為兩類——一類是模擬芯片設計,模擬芯片設計有較高的估值潛力,不少做模擬芯片設計的公司具有強成長弱周期的優勢,技術壁壘也較深;另一類是數字芯片,門檻相對更低,如3C數碼芯片、指紋識別、耳機,wifi,其特點是爆發力比較強,但爆發完后很容易被替代。

例如專注在模擬芯片的韋爾股份,主營業務是全球攝像頭芯片,整個攝像頭芯片市場空間是300億美金,是一個主流芯片設計的領域,韋爾屬于該領域的全球前列。攝像頭芯片的護城河較高,有巨大的研發壁壘。那么作為對比,在相同領域的企業以該領域的龍頭企業為標桿,對比PE、市場地位和業績,大概能知曉這個企業的估值是否出現了泡沫,該方法對一級市場也同樣適用,由此判斷所投企業到二級市場后是否還可以高估值退出。

其次是PS估值法(市銷率估值法)。PS估值法適合高研發投入的企業,經營產生的利潤需要大量用于研發支出,如半導體領域中的芯片設備類企業。

以芯片設備公司中的北方華創為例,北方華創在企業收入、研發投入和行業地位在國內屬于領先位置,是設備板塊的頭部企業。2021年用PS估值法約為9倍PS。

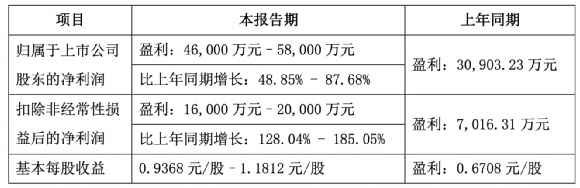

北方華創2020年度業績預告

同理,作為對比,以在該領域的企業以該領域的龍頭企業為標桿,對比PS、市場地位和業績,大概能知曉這個企業的估值是否出現了泡沫。在一級市場,有半導體設備的融資喊價打底10倍PS的傳聞,已然高于二級市場芯片設備龍頭企業的PS值,這似乎不是一個好趨勢。

像華虹半導體、中芯國際等重大資本支出較多的芯片公司更適合PB估值法(市凈率估值法),企業的盈利不夠穩定,資本支出消耗了較高的利潤,一個相對高的PB倍數反映投資者預期較高的回報,反之亦然。

二級市場的種種估值方法雖然有其合理性,但不可否認的是它以資本“功利”為導向,相對一級市場而言一定程度忽略了企業未來的創新空間,對一些更具成長性和超前性的前沿科技公司沒有那么友好。

從夕陽到朝陽

對于半導體如何估值的問題,市場上持不同看法的大有人在。但各路資本都有一個認知空前一致:半導體絕非夕陽,種種希望正孕育其中。

美股半導體市場近日雖連連下跌,但更多是受大盤影響,在更早的時候半導體板塊在不斷創造歷史高值。原因是半導體是整個新能源板塊的基礎,新能源車電控、電池、無人駕駛、光伏逆變器所需的元器件都是半導體集成電路,半導體的需求正處于一個迅猛上升的階段,如今遇到缺貨潮,從全球車廠到全產業鏈都在經歷嚴重的產能困難。

根據方正證券科技行業首席分析師陳杭的報告,其認為半導體產業受到三種周期的影響:

朱格拉周期(全球的資本支出周期)

創新周期

庫存周期

當下對產業影響最大的就是庫存周期。目前全球半導體上下游都處于近年來最嚴重的缺貨狀態,整個行業都在進行主動補庫存,拉動整個行業需求暴漲,隨之帶來半導體大宗商品價格的上漲,導致有晶圓廠的半導體企業如臺積電、三星、華虹半導體將享受此輪量價齊升的庫存周期紅利。

其次是創新周期的影響,全球處于新一輪創新周期的節點,算法、網絡、算力有進一步提升,芯片架構、通訊技術和OS上都有新技術出現,如5G手機、新能源車、光伏,能源創新都是基于半導體,所以它的需求會進一步加大。

最后是朱格拉周期,也叫資本資出的設備投資周期,在中國還疊加了國產替代的周期,現處于剛開始的階段。毫無疑問,這三個周期都有利于半導體產業的發展。國產替代周期更是將給國內半導體廠商帶來前所未有的發展機遇,但這個機遇在半導體板塊的體現并不是簡單的股價拉升,雖然勢頭總體向上,但其利好的是各賽道的龍頭企業,而高估值、高溢價的企業則會回落。

來源:方正證券研報

對中國而言,半導體可謂是所有產業中最需要提高的,中國在手機、電腦、家電等各板塊產能、產量都屬于世界第一,唯獨在這些大件背后的半導體上,國產能力與世界先進水平還有著巨大差距。

雖然半導體在全球是一個已然非常成熟的產業,但對中國半導體行業整體來說,現在只是早上九點鐘的太陽,要重新從零到一建立中國的半導體工業。可以說,在全球成熟的半導體市場穩步向前的情況下,中國才剛剛開始。

在這一點上,一二級市場的投資人有著罕見的統一。

無論如何,半導體行業終歸是迎來了真金白銀和全社會的注視目光。然而,撥開資本的迷霧,行業如何抓住機會實現產業的躍遷才是更需要業內人士關注的事情。

就現階段的中國的半導體發展狀況而言,本土半導體產業有足夠的人才支撐這次國產化大躍進嗎?芯片設備和材料這類更注重基礎科學的領域,從產界到學界是否做到了長期不懈的投入呢?資本回報固然重要,若著眼點僅僅放在資本回報上注定難以長久。