譯者按:

麥肯錫研究團隊近期發布一篇“為什么下一次轉型必須全力以赴?(Why your next transformation should be “all in”)”的文章,從企業為了實現更好的財務回報和重塑組織身份兩個角度出發,利用經濟利潤能力曲線圖,展示由于經濟利潤差異,不同企業位于不同的經濟利潤區間,而處于經濟利潤曲線中間部分的企業有8%的概率上升到最好的經濟利潤區間,但是實現這一步需要考慮三個因素:自身稟賦、行業趨勢和五大動作的實施。由于原文信息量大,內容較多,我們將原文編譯成三個部分陸續發布。此文為上篇,主要內容是寫作背景和經濟利潤能力曲線圖。

長期以來,業務轉型項目一直專注于提高生產效率——從采取“更好、更快、更便宜”的方法到公司如何運轉。這么做有充分的理由:訓練有素的付出、問責制、透明度、執行力和決策速度可以促進生產效率。如果能夠快速的改善公司業績,那就證實是好的方法。

問題是,這已經不夠了。數字化,先進技術以及其他形式的技術創新正在顛覆行業,這迫使現有企業不僅要獲得更強的財務回報,而且要重塑組織的身份。

做到第一個目標(更強的財務回報)很難。要解決第二個問題,即改變公司的現狀和工作方式,就需要了解行業(以及其他行業)價值的轉移方向,在拐點處發現機會,并采取有目的地的行動來抓住它們。一次性完成這兩項工作的前景令人眼前一亮(sobering)。

一家公司實現目標的可行性如何?我們的研究表明,即使組織贏得了改變游戲規則的投資組合的勝利,從而重新定義公司的經營狀況,但組織完全有可能提高其財務績效(bottom-line performance)。此外,專注于組織績效和業務組合的“全能型(All-in,全力以赴)”轉型看起來能增加轉型成功的概率。通過開發這兩套互補的組合拳(財務績效和業務組合),公司可以期待以協調的方式靈活運用它們,利用績效改進將它們帶入下一組投資組合,從而產生推動公司發展到更高水平的動力。

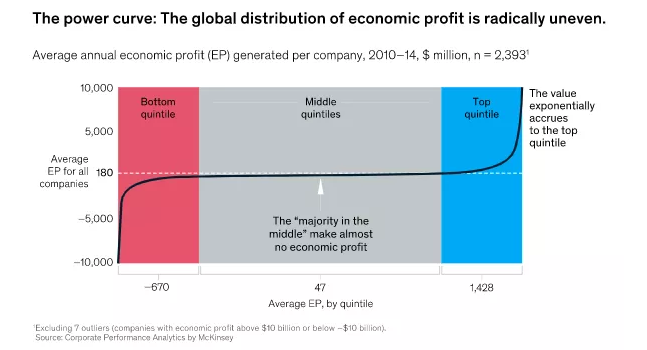

如果要看到前進方向,最好從參考點(point of reference)開始。基于多年的研究工作,我們采用經濟利潤(economic profit)能力曲線來尋求建立一個經驗基準,并以此來分析帶來戰略成功的原因。為了創建圖1,我們繪制了2010年至2014年全球2393家最大的非金融公司的經濟利潤(扣除資本成本后的總利潤)圖形。繪制結果顯示,兩端的曲線陡峭,而中間平滑。中間五分之三公司所掙得的平均經濟利潤不到5000萬美元。同時經濟利潤最高的五分之一公司的經濟利潤比我們樣本中的平均水平高30倍,幾乎占所創造的所有經濟利潤的90%,即每年平均14億美元。

圖1 經濟利潤能力曲線圖

圖片來源:麥肯錫

盡管處于中間的公司和前五分之一公司之間存在巨大的鴻溝,但處于中間的公司可以,而且確實會上升到前五份之一區間。在我們的十年觀察中(從2000–2004的起點到2010–2014的終點),百分之八的公司成功進入了前五分之一行列。如《超越曲棍球棒的戰略》(Wiley,2018)中所述,公司成功的具體幾率主要由稟賦(例如其規模和債務能力),行業趨勢(上升行業還是下滑的行業)以及五大動作(程序性并購,資源的動態重新分配,強大的資本支出,生產效率的強化,差異化的改善)的實施。

盡管所有這些因素都很重要,但是這五大動作在確定公司是否成功攀升能力曲線方面發揮著最大作用。它們也是真正的轉型計劃的組成部分,具體內容下一篇文章會分析。