昨日,證券周報有一篇文章講到中關村在線賣給鋼聯的文章,筆者長期跟蹤B2B發展。在筆者看來,這家證監會指定披露媒體的文章中有數個錯誤:

1) 中關村在線的財年是自然年么?

2) 太平洋電腦網和中關村在線的對標比例是1:1么?

3) 對于鋼聯和慧聰,那個中關村在線還是普通用戶眼中的中關村在線(僅媒體屬性)么?

第一個問題最早可追溯到慧聰網并購上海鋼聯的時候。當時在回答記者對對中關村利潤承諾的時間計算問題時,慧聰網CEO郭江的表態是肯定是以并購完成以后的時間點開始進行利潤承諾時點的核算;另外有媒體提到中關村業績承諾的壓力問題時,郭江表示對于劉小東團隊而言,這不是一個十分苛刻的業績標準。

對于第二個問題,中關村在線無疑是IT數碼網站執牛耳者,而太平洋在線排在什么位置,能直接對標中關村在線么?

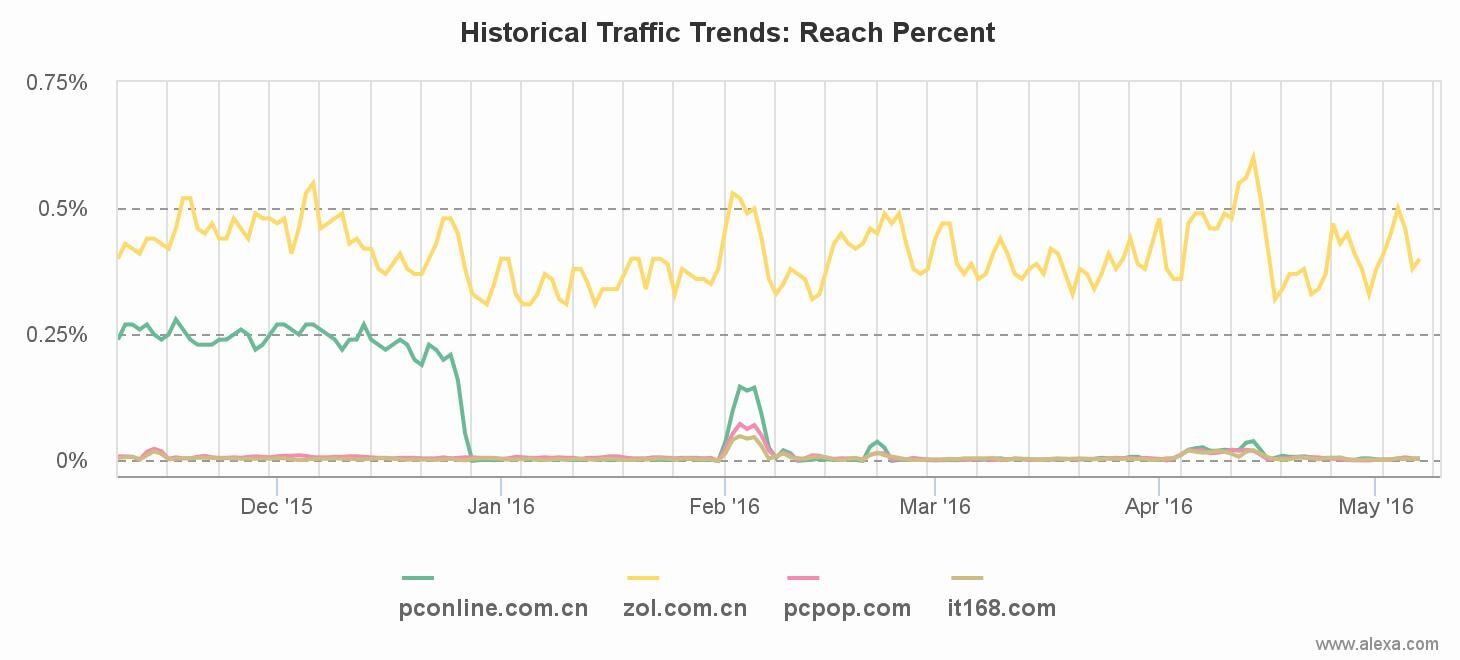

引用兩組數據,第一組來自Alexa,參照物為中關村在線、太平洋電腦網、泡泡網和IT168,分別反映其近半年流量數據和站點活躍度數據。

根據Alexa,中關村在線相關數據大幅領先于太平洋電腦網。第二組數據來自CNNIC旗下的統計工具,同樣可以看到中關村在線的領先地位。

再看營收,上海鋼聯的并購公告顯示,標的公司-中關村在線的實際持有方2015年未經審計的營業收入為約2.94億人民幣,而太平洋電腦網的收入則由2014年的2.30億縮水至2015年的1.87億。

另外,太平洋網絡集團在太平洋電腦網的營收概述中表示,“盡管2015年太平洋電腦網的收入大幅下滑,我們對經營策略進行及時積極的結構性調整。該調整使我們開辟出新的基于電子商務的收入來源,在一定程度上彌補了傳統技術產品銷售市場萎縮的情況”。而中關村在線在此處亦有布局,一起看下中關村在線的電商在怎么做。以下是中關村在線電商金服公司總經理肖昌興在2016產業生態互聯網大會上的表態。

“我們融商通聯這個平臺是在去年7月份開始正式獨立出來運營的,其實也只是短短的運營了半年時間,依托于中關村在線的強大品牌資源,我學到了一點小的地方,從搭建平臺到運營,到招商,我們現在也已經有了累計注冊、交易的商家有1萬多,超過了1萬家。現在的交易額也是達到了5億的成績”。

這樣的成績恐怕也遠遠超過太平洋電腦網目前在電商端試水的成績。我們都知道傳說中去中心化的互聯網在收入模式上馬太效應更加明顯,這一問題導致拿差距不小的行業老二1:1對標行業老大存在不小問題。

實際上,在簡單的數據之外,最要命的一個問題在于,用過于靜態的數據評估了中關村在線對慧聰網和上海鋼聯的價值。媒體命賤盈利難,所以我們看到了媒體的輾轉騰挪為發展改造資本結構。不提中關村在線,那個新浪的股份結構和曹國偉的故事大家還記得么?

而無論是慧聰網還是上海鋼聯和中關村在線的結合,都在通過將媒體與媒體天然下游的交易連接起來挖掘新價值——一個連接著F,大B,小B和C的產業鏈電商。正是基于這一點,肖昌興認為他的B2B比大宗商品交易來說,形態更為復雜,“我們的模式,和上午大宗商品的B2B不同的地方,就在于我們是先有C再有B2B,第二個是我們的B2B是和大宗商品交易來說,我們B2B的形態更復雜一些。”另一方面,在B2B業務的金融部分,中關村在線也設計了針對代采寄售和庫存質押模式方面的探索。而這正是慧聰和鋼聯投資的意義,一個基于3C數碼領域的B2B投資項目,而非一個簡單的媒體項目,不看清楚這一點,恐怕無法掌握住這次收購的內涵。

而對于標的究竟值多少錢,大家可以用另一個數據做一下測算,在3月中旬的產業互聯網大會上,肖昌興表示已經做了5億成交額,而2016年的總交易額有望做到20億。一個年交易額20億的B2B平臺是否有價值,大家可以去看看已經獲得投資的B2B平臺的估值驗一把。