在產業互聯網的號角聲中,處于上游的工業品采購市場也逐漸變得熱鬧了起來。

作為一個少有互聯網企業耕耘的傳統行業,工業品采購市場的弊端隨著用戶需求的提升愈發明顯起來:SKU達數千萬級、長尾商品數量龐大、供應鏈效率低、管理難度高。

這給不少工業品采購平臺順應時代浪潮演變發展帶來了巨大的挑戰,但同時也是京東等通過品類拓展涉足工業品領域的電商玩家的機會所在。

身處轟轟烈烈的to B浪潮中,工業品采購的數字化轉型一觸即發。

「海外市場:從線下轉向線上的先行者們」

一直以來,大眾對于B2B層面上的創新發展認知有限。

由于不直接面向普通消費者、僅為生產服務而提供生產資料,工業品市場的專業性和復雜性導致市場長期忽略了其巨大的潛力。

但工業品采購數字化恰好是產業互聯網發展,制造數字化轉型過程中,企業減少運營成本,提高供應鏈效率的重要發展趨勢。

提起B2B市場,美國是當之無愧的引領者。在工業品市場中,美國也有不少市值不低的巨頭。

美國知名的工業品分銷商固安捷就是其中之一。從傳統線下分銷商發展而來,專注于MRO產品(非生產原料性質的工業用品)的固安捷已經有90多年的歷史。

雖然MRO只是工廠使用的輔料和易耗品,采購量要比生產性物料少很多,但是MRO產品的品類非常繁雜、供應鏈冗長、溝通成本高,這些痛點還是撐起了固安捷的市值——18年初,固安捷還曾與奈飛、英偉達等知名企業一同被FactSet研究評為十大牛股。

除了美國外,日本也有幾個工業品的大平臺,比如以沖壓模具為核心品類的米思米和同樣是專注于MRO的MonotaRO。

與固安捷類似,發展歷程悠久的米思米也是從傳統線下分銷商發展而來,而二者的缺點也是類似的——這些傳統平臺提供的服務過于垂直化,數字化能力卻不突出。這使得行業缺乏提供橫向數字化鏈接能力的綜合服務商。

正因此,成立于2001年的電商平臺MonotaRO才能夠作為互聯網時代的后起之秀異軍突起,以客戶細分和數據分析能力為核心搶奪市場。但作為新秀的MonotaRO也有自身的局限性,那就是精力和資源有限,目前只能覆蓋寬線MRO產品和中大型客戶。

而當國外的工業品采購平臺發展得如火如荼時,國內市場還處于一個集中度低、缺乏巨頭,甚至交易規模都較小、十億級別的交易都很是罕見的狀態。但這樣的局面隨著產業互聯網的興起,不會持續太久了。

國內自2000年代以來已經誕生了不少工業品采購平臺,同時,京東等電商平臺進入工業品采購領域后,交易量也在迅速攀升。從行業內部人士處了解到,京東工業品自2018年發力以來,交易規模直線上升,目前已然躋身中國工業品電商平臺交易規模前列。

從垂直領域的工業品采購加速電商平臺建設,到電商平臺拓展工業品領域,國內工業品采購市場在近兩年迎來了一波快速的電商化升級浪潮。

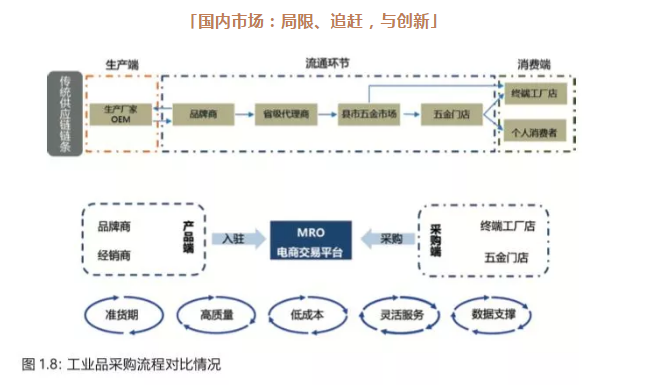

圖片來源:《中國工業品B2B行業發展報告(2018)》

正如前面所提到的,國內工業品采購的市場還遠沒有被發掘出來。

京東集團副總裁、京東零售集團企業業務負責人宋春正曾在近期的京東工業品戰略發布會上表示,“與其它行業相比,我國工業制造領域的數字化一直相對緩慢,其中一個重要因素,是在生產制造場景中的采購鏈條不夠通暢,工業品長尾商品多、非標品種類多帶來的價格不透明、質量參差不齊等問題長期存在。”

而隨著企業對供應鏈數字化的需求爆發、to B的大數據等智能技術應用的成熟,傳統工業品采購平臺的垂直化品類服務早已滿足不了市場。

比如國內最早的工業品電商震坤行。成立于1996年,震坤行最開始是從粘接/密封及潤滑產線發展而來,此后就一直通過增加工業品產線來擴張版圖。誕生于2007年的工品匯也屬于國內工業品電商的第一陣營。從為ABB、施耐德等電氣產品品牌做分銷起步,工品匯目前已發展至B+輪,已涵蓋八大類工業品。

但這些平臺目前僅能覆蓋企業對某些品類的采購需求,考慮到企業采購需求的復雜程度與供應商管理難度,如果工業品平臺只能優化商品采購這一個環節的話,這對于采購企業的效率及流程優化價值就極其有限。

要知道,在工業制造業領域中,一家大型企業的供應鏈管理動輒牽涉數十萬級SKU,需要對接的供應商多達幾千家,只是讓交易線上化的模式并不能真正地實現供應鏈的數字化。

面對工業制造業的急迫轉型,市場更多需要的是具有橫向數字化鏈接能力的綜合服務商。因此,除了工業品B2B初創平臺獲得資本的青睞,在去年拿到了十幾億的融資資金外,在技術、供應商資源等方面更為雄厚的電商巨頭也響應了市場的號召。

2019年3月,京東工業品戰略正式發布

京東便是其中入局較早的一家頭部企業。

早在2013年,京東就成立了企業業務,覆蓋企業采購和企業供應鏈管理。根據2018年中國企業電商化采購發展報告的數據顯示,在采購企業選擇使用的企業電商化采購綜合型平臺中,京東企業業務的市占率高達51.2%。長達六年的企業采購經驗讓京東不斷積累了企業市場的底層數據。

2016年,京東推出了工業品品類,持續簽約了大量上游品牌商,建立自身的工業品商品體系并且擁有了不少品牌商資源。

京東在電商平臺能力上的優勢是毋庸置疑的。但相較于消費品市場,在工業品采購領域中,除了交易步驟以外,前期的采購計劃、尋源方式、供應商選擇、監督管理和后期的物流配送、支付結算、過程追蹤等環節都是需要降本增效的部分。

也因此,去年京東又接連投資前面我們提到的工品匯,和為企業提供采購尋源服務的漢德甄云,通過投資進一步掌握橫向供應鏈的資源。

根據公開資料,在工業品領域,京東目前已經有能力覆蓋以下這四個方面:

· 商品供應鏈:為企業提供合作業務模式、品控體系、供應商引入標準;

· 開放物流體系:推出服務標準,整合自營以及第三方的物流資源;

· 供應鏈金融:為供應鏈企業提供數字金融產品;

· 數字化采購:覆蓋戰略尋源、采購商城、網絡協同、P2P全鏈路協同、智能分析體系的技術解決方案。

京東以“PQMS”概括他們目前在工業品商品方面的布局思路:“P是商品化大型的數字庫。Q是數字化的商品質控體系。M是數字化商品營銷體系,滿足各個廠商對于線上和線下市場整體的營銷跟蹤。S是構建數字化商品服務體系。”

類似“PQMS”概念的一站式、全鏈條企業工業品采購解決方案是極具野心的。這一方面意味著接入上游大量供應商的產品、服務能力,另一方面又意味著面向B端客戶整體化解決方案的處理及售賣人力投入——這對業內的初創企業而言,是極高的B端服務人才擴張要求,及體系化服務建設成本。

而B端生態的穩定性又意味著,一旦這樣的方案被越來越多的B端企業所接受并習慣,平臺就有能力構建起自身的客源護城河,這對工業品產業鏈將會產生巨大的聯動效應。

目前除了京東以外,已經獲得了1億美金D輪融資的MRO電商初創企業西域,也已經推出了自主研發的集采平臺(EIS),包含對接客戶ERP的Punch-out解決方案等,但從品類SKU、整體客戶服務能力上來說,西域還有很長的路要走。

據國家統計局數據顯示,2017年我國工業增加值約28萬億元,工業產值的4-7%構成MRO市場容量,總規模至少超過萬億元,調研機構預計未來10年內還會按照每年5%的增長率持續增長。

根據工業和信息化部印發的《工業電子商務發展三年行動計劃》,到2020年,工業電子商務應用進一步普及深化,建成一批資源富集、功能多元、服務精細的工業電子商務平臺。到2020年,規模以上工業企業電子商務采購額達到9萬億元、電子商務銷售額達到11萬億元。對于行業巨頭而言,這無疑是未來一個極具想象力的藍海市場,也是一個亟待資源整合和智能技術推動深刻變革的蠻荒之地。

工業品電商平臺也已迎來了巨頭和資本的關注,產業互聯網對中國制造業的影響正在升級,但對于B端市場而言,這都將是一個長期、緩慢的過程。而在這個迭代的過程中,那些能更好地整合產業鏈上下游、利用技術體系來革新商業模式的公司才能走得更遠。