導讀:昨天,我們剛剛迎來了中國人自己的購物狂歡節「雙十一」。「雙十一」對于整個零售業和整個商業模型的改變,完全借助于底層的數字技術。這種底層數字技術所服務的國家、所服務的人群、所服務的交易數量遠遠超過我們想象。數字化時代,如果你還用工業時代的邏輯,不能用數字化去做改變的話,你被淘汰的速度就會非常快。

我們今天變化的背景是,數字化已經深深融入到各個行業當中。整個數字化的嵌入速度比我們想象的速度來得快。我們看到企業本身數字化的變化,也看到企業戰略當中融入數字化。總體上來講,數字化嵌入的比例也比我們想象的高。

如果用兩個企業去做比較,你可能就理解這個變化影響多大,比如柯達跟富士膠卷。

柯達在感光膠片行業一直是世界第一,富士膠片相比較柯達來說,并沒有那么強大。但是到2000年的時候,我們看到一個變化,就是這兩家企業放在新技術和數字產品上的比重不一樣,柯達的數字化產品比例只有20%,而富士膠片的數字化比例已經達到60%。到了2012年,柯達宣布申請破產,富士的市值已經走到100億。

那么十年的時間里,它們境遇轉換的原因是什么?就是因為在十年前,它們在數字化的投入不一樣。

所以當我和大家講數字化變化的時候,我其實是在問大家:你對數字化的嵌入做了多少?

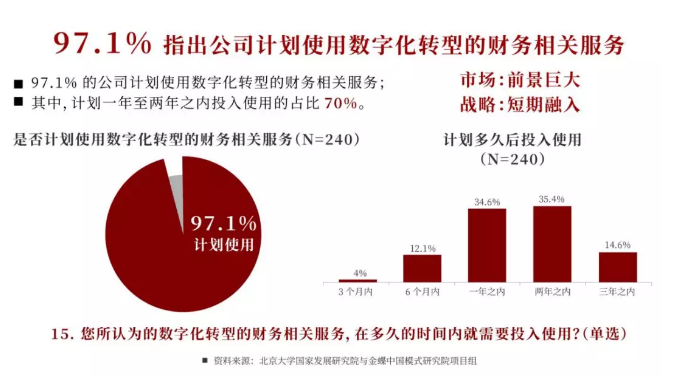

我帶領的團隊跟金蝶連續三年做一個項目,看互聯網移動技術和數字技術對每個企業財務影響到底有多大。這個聯合研究項目已經進行了一年半,我們發現,從財務的視角來看,數字化轉型關注度比數字化嵌入戰略的關鍵度變得更快。如果你沒有能力去理解這個概念,也許從資金效率上來講,你已經跟不上去了。

數字化影響日常生活比我們想象的更快。

比如說你現在吃什么東西,你會發現其實是數字幫你選。本來你已經想好了要吃什么東西,當你打開大眾點評的時候,它不斷給你推薦,你原來想買的東西你可能就放棄了,你會接受它給你的推薦,接受了之后你發現沒有任何問題,這個推薦非常可靠,之后你就基本上依賴于它。

整個數字、整個智能已經深刻地影響到我們生活中的每一個領域, 我們已經開始接受數字給我們做出的選擇。

按照數字邏輯去看瑞幸咖啡和星巴克,這兩個咖啡店分別做了兩種不同的戰略定位選擇。星巴克告訴你,我并沒有賣咖啡,我給你的是一個第三空間。在你的日常生活、商務活動中,星巴克再給你一個第三空間,讓你能夠稍微休息,能夠非常舒服地去交往。瑞幸咖啡出現,告訴人們,我沒有受限于任何一個場景,我不是用任何空間的概念,我只給你一杯好咖啡,你可以隨時隨地拿到。從第三空間變成無限場景,瑞幸成長方式和星巴克不一樣。

以前我們想怎么去為顧客服務的時候,肯定要討論動用多少人、用一個什么樣的商業設計完成。當數字化時代來臨的時候,或許你只需要多加兩臺服務器,就可以多服務上萬顧客,提供更高的價值。你會發現,今天商業上的改變跟我們之前是完全不一樣的。

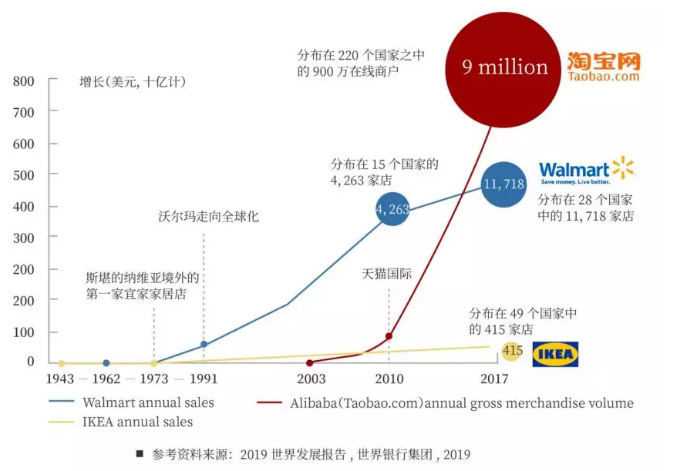

通過世行所做的報告,我們看到沃爾瑪分布28國家、11000多家店,再看淘寶,分布200個國家、900萬家店。

今天在數字的概念下,很多的增長邏輯和成長的方式是完全變化的。這些真實發生在現實生活當中的場景,各位都能從不同的角度感受得到。這些成長性非常高的公司,之所以取得這個成長,它背后的變化是什么?

第一個變化,它確實跟技術融合在一起。今天技術的迭代速度比我們想象的要快得多。技術讓一切變成可能。迭代的速度需要我們不斷跟上去,我們要非常好地去了解它。

第二個變化,今天非常普遍的是跨界顛覆。就是從來不做這個行業的人來做,與你原來理解的這個行業的邊界完全不同。

以前,非常大的全球零售連鎖店叫沃爾瑪,可是今天在零售方面,未來成長性最高的是亞馬遜。但你很難說它是個零售公司,也許你必須說它是一個智能公司。

今天來討論出租汽車的時候,可能必須理解,我們看到的是一套出行軟件,不再是一個簡單的出租車。我們去看汽車,也會看到一個全新的汽車。

當你去做餐飲的時候,也依然以完全不同的方式做了組合和調整。

今天我們看任何一個行業、任何一個企業,都不能用原來的方式,必須用重新定義去看它。

第三個變化,強強聯盟的生態網絡。那些非常領先和強大的公司,很難說它是在哪個領域里,它是在一個非常廣泛的領域,得到強鏈接能力和協同優勢。所以它在進入任何一個領域的調整,跟原來幾乎都不太一樣。我常常說,如果你知道你的對手是誰,我認為你基本上將被淘汰;如果你說你跟誰合作,我認為你基本上有機會。我們是看你跟誰在合作,并不是看你比誰更強,這是你一定要知道的變化。

第四個變化,從企業到行業的邊界被調整的原因是顧客的需求在變,必須為顧客需求去做變革。之前,你能夠提供好的產品,就可以在市場上存活下來,最根本性的是生產的變革,即怎么用最低的成本、最高的效率把產品生產出來,滿足更多人的需求。但是接下來,消費在變,不是你以更低的成本、更高的效率來提供更多的產品。顧客本身提出了個性化需求,需要你能夠滿足他的需求,就會走到第二個階段,這個階段叫做消費變革。這個時間其實是蠻長的,像計算機行業直接定制的模式是戴爾模式,像豐田提出精益制造,它們推進整個制造業和整個消費的改變。

數字化來的時候,不僅僅要滿足于消費的改變,更重要的是顧客要求參與創造和體驗,它完全是跟整個生產過程組合在一起的。那么當它完全跟這個東西組合在一起的時候,對你的要求不再是生產變革和消費變革,而是要求你有能力做協同變革。

大家是不是很深地感受到,今天非常多的企業談平臺效應、生態網和價值網、生態鏈或者價值鏈?顧客價值、員工價值這兩者做總體組合的時候,協同效益變得最大,企業就有新的成長機會。所以,為滿足顧客需求所做的邊界突破及融合,只有企業去做徹底的變革,才跟得上時代。

最后一個變化,是人。在下圖中,我們發現,人才現在就是會在各種公司之間跑來跑去。為什么今天的人變得這么快?我用了一句話,叫做個體價值的崛起。

我在很多場合向第一代企業家問一個問題:「一個員工說,我在你這里工作兩年,然后我就辭職出去玩三年,三年后我再回來,你還收不收我?」第一代企業家說這個不可能。我就笑了,我說那你就招不到年輕人。未來的年輕人可能不僅僅是從這個公司往那個公司跳,他甚至是直接做一段時間休息一段時間,再來給你工作。我們看到人其實是有很大變化。

如果你不能用數字化去做改變的話,你被淘汰的速度就會非常快。因為2019年必須進入數字化,你是否還活在工業時代?