我常常面臨這個問題:“在未來十年什么將會發生改變?”。而我想說的是:“在未來十年內什么將保持不變?”才是最重要的問題,因為你必須將企業的長期策略制定在不變的基礎之上。

—— 杰夫·貝索斯

過去的十年,風險投資通常都被和風口聯系在一起,但從時間的維度來看,風險投資長周期的屬性又與風口這樣變化莫測的特征完全不兼容。

如果說過去十年,所有風口的底層邏輯都是智能手機帶來的移動互聯網的機會,那么我們今天站在 2020 年,這個國家內外部情況都非常不同的時間節點,去看未來十年風險投資的底層邏輯,是一件非常有意義的思考。

這對風險投資機構來說,決定了誰將會和未來十年的企業家一同成長,并分享他們的收益。

過去十年,“互聯網”就等于創新,因為人與人的連接,就足以產生非常強大的杠桿和巨大的創新。

但未來十年,尤其在產業中,“互聯網”可能只是創新的一部分或者一個環節。因為不同行業的杠桿要素,除了技術以外,還會有不對稱的信息、資本或是供需關系的調整。這就是我們關注產業互聯網,也就是產業創新的核心邏輯。

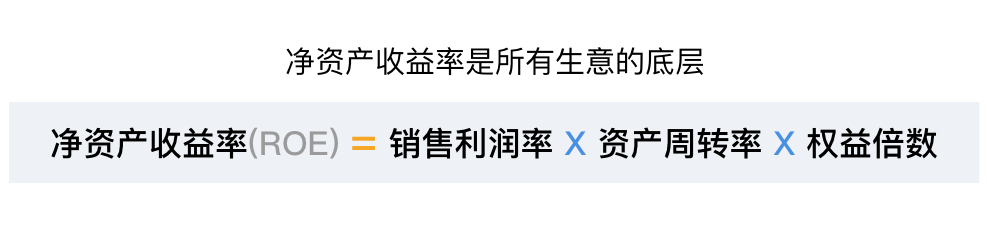

ROE 是我們經常用來評估企業運營狀態的標準。

那么,如果我們把中國看成一家公司,我們今天生存營商的環境正在發生著什么樣的變化,他的 ROE 正在經歷著什么樣的調整呢?

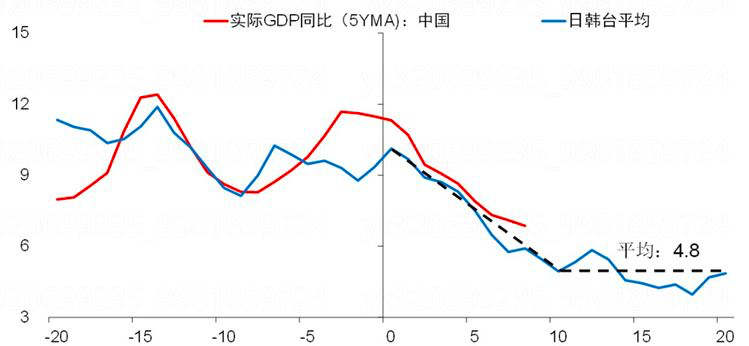

如果以人均 GDP 作為基準,以第二產業相對于第三產業的比例作為主要指標,中國的 2010 年大概接近日本的 1968 年,韓國的 1991 年和臺灣地區的 1987 年。

中國與東亞各國對標年度間實際 GDP 增速

我們把對標年作為 0 年。

從 GDP 的角度來看,我們這幾年所經歷的的經濟增速的下降周期,放在東亞背景下,是符合正常發展趨勢的。即使沒有此次新冠疫情的影響,我們的經濟減速在未來也會是一個中長期的趨勢。而且,下降到平均的 4.8% 之前,我們可能還會經歷一段時間的減速。

所以,我們長期面臨的問題,很可能是“保四爭五”。

這意味著,經濟總量放大的機會將越來越小,我們的杠桿率也將很難有提高的空間,中國這家公司的權益倍數,將觸碰到天花板,不再會有和以前一樣的增長空間。

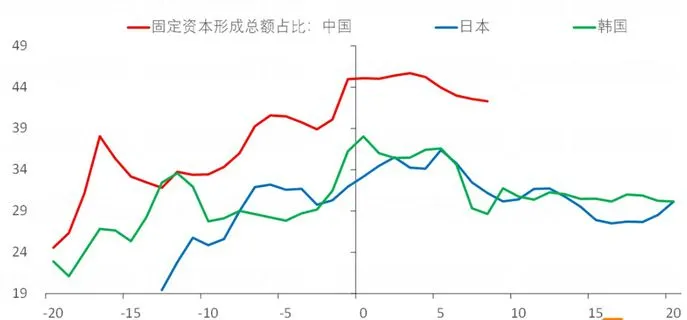

中國與日本、韓國投資率(%)

另外值得注意的是,相比于日本和韓國,他們的投資率在對標年份之后都開始下降,而我們的投資率始終顯著高于其他經濟體的水平,并且下降的幅度還非常緩慢。

這和我們頻繁使用基建和房地產來刺激經濟有著非常大的關系,而這兩個行業,又恰恰是資產周轉率極低的行業。其代價就是國企和政府的大量負債,居民的杠桿率顯著上升,大量的貨幣進入房地產和基建無法產生循環,失去了價值再創造的機會。所以從資產周轉的角度來看,中國今天也面臨著極大的挑戰。

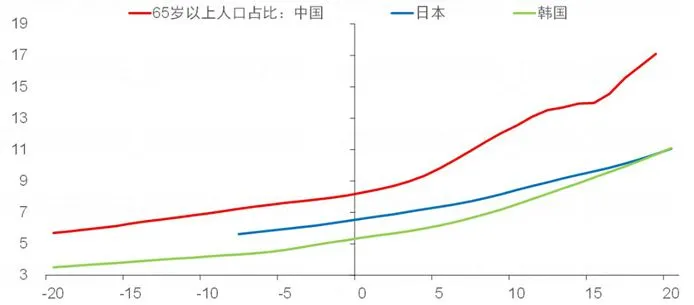

中國與日本、韓國人口老齡化趨勢對比

中國的人口老齡化水平一直高于其他東亞經濟體,并且近幾年持續在加速,人口老齡化加速,疊加我們的城鎮化水平觸達天花板,隨之而來的是用工成本的上升,地價的上升,進而侵蝕各個行業的盈利能力。我們國家整體的“銷售利潤率”將在各項成本的上升以及通貨膨脹的雙重壓力下,長期處在比較不利的位置。

如果說,消費互聯網基于 38 萬億的社會消費零售總額創造了過去 10 年,上一代風險投資人高增長和高收益的輝煌,那么產業互聯網基于 39 萬億的生產制造與流通市場,去結構性的改變整個國家的凈資產收益率,將是我們這一代的風險投資人,一定要、不得不去邁過的一道門檻。

正如總書記所講的,“一代人有一代人的使命”,而這就是我們這代人的使命。

那么什么樣的機會才是在未來十年具備投資潛力的機會呢?大致上分成三類:改變成本利潤模型、改變現金循環周期、市場供需關系發生變化。

結構性地改變行業成本利潤模型

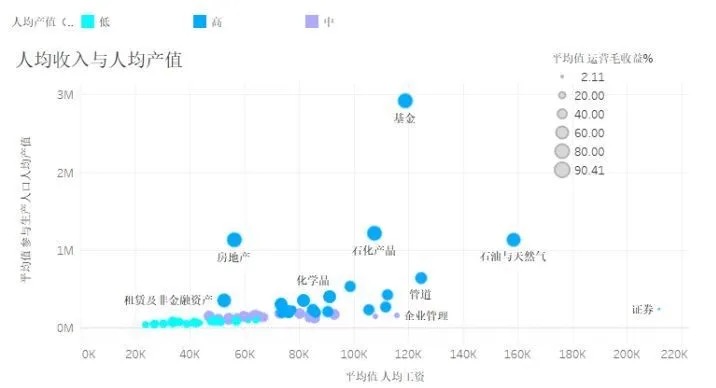

那么,什么樣的行業具備結構性地改變和優化成本利潤模型的空間呢?大概率是本身人均產值較低的行業,也就是行業產值有限但是人員比較密集的行業,通常指我們常說的勞動密集型產業。如果我們把人均工資、人均產值和運營毛利率作為坐標系,把各個行業放在一起,我們就得到下面的這張圖。

這其中一個典型的行業,就是餐飲業。

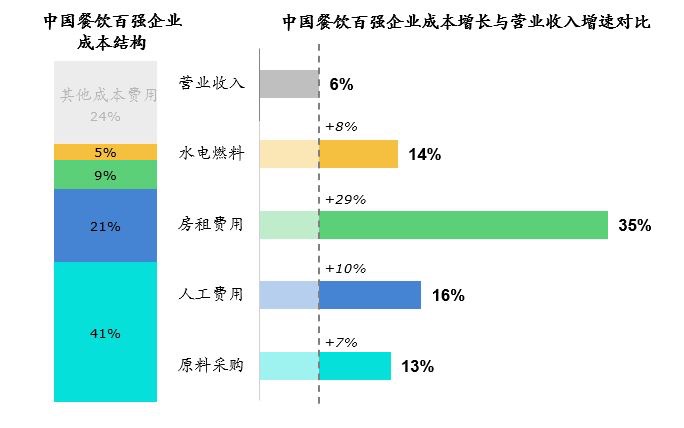

近幾年,餐飲業所面對的問題是,采購、人工、房租、水電、營銷成本的全面上漲,所以,單純給餐飲商家提供便宜蔬菜的商業模式,只降低了商家的采購成本,并沒有結構性地改變餐飲商家的成本利潤模型。

未來,食品工業化將會成為餐飲行業的主要趨勢,使用預加工食品之后的餐飲商家,將會有更小的后廚、更快更多的出餐、更少的廚師,將會比仍然將生產加工全環節放在后廚的餐飲商家,具有結構性的競爭優勢。

而食品工業化所帶來的的機遇也并不僅僅是 RTC(Ready to Cook)產品及生產的機遇,還有蔬菜半成品、全新品類的分銷體系以及支線冷鏈物流的機會。

那么,是不是結構性地改變成本利潤模型的機會只存在于勞動密集型行業?答案是“不一定”。

一些主要成本項并不是人工的行業也有機會,比如保險行業。

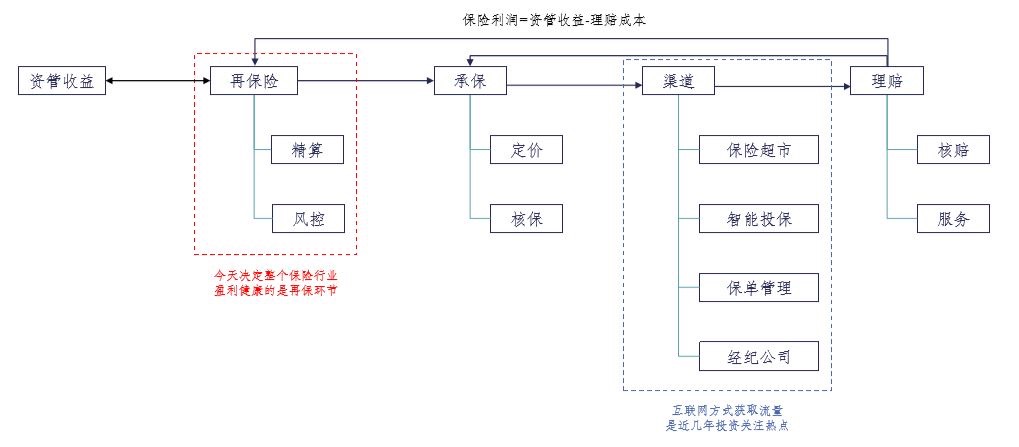

保險行業的底層邏輯是風險控制能力和資產管理能力,這個是從 14 世紀保險行業誕生到現在 600 多年都沒有改變的底層邏輯,保險公司的利潤就來自于資管收益與理賠成本之差。

而我們今天保險精算的基礎依然落后,但整個國家的保險深度卻在不斷增加,未來面對風險大于保費的情況將是越來越普遍的情況。如果有一家公司,能夠顯著提高保險公司的風險控制能力,就能獲得巨大的藍海市場和發展機遇。

結構性地改變行業現金循環周期

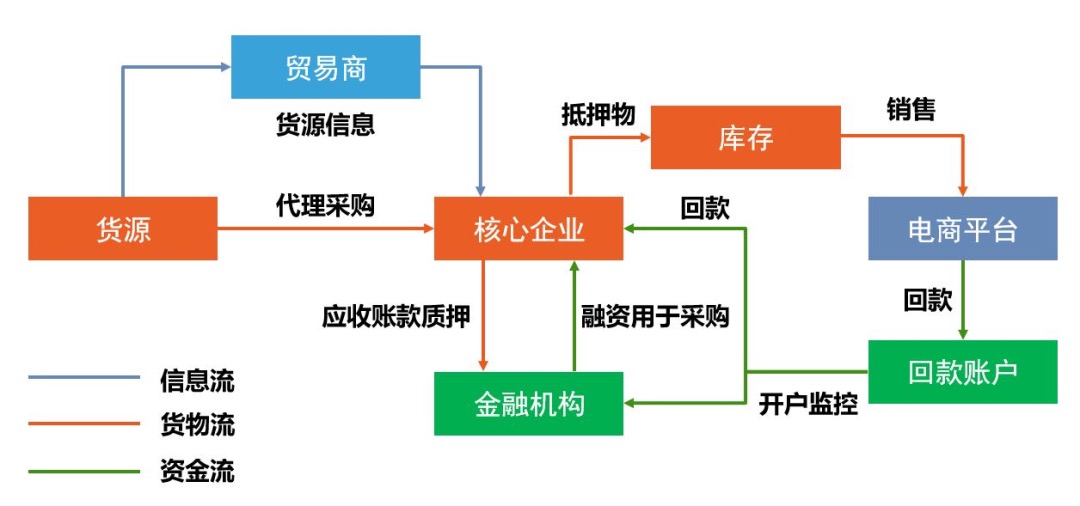

之前,我在我的另外一篇文章《為什么現在 VC 都關注供應鏈了》里面系統性的闡述了供應鏈領域(流通環節)的機會。

一個最核心邏輯就是,流通環節無差別,無差別意味著可標準,可標準意味著可規模,可規模意味著有百億美金公司的機會。

試想,當我們走進一個批發市場里面,幾千個商家用差不多的價格賣著差不多的貨物,明顯是不經濟的。而過去,制約他們發展起來最大的瓶頸,就是他們各自的資金體量和相互信息不對稱的“價格黑盒”。而脫離交易的信息撮合很難將這個價格黑盒打開,這也是為什么單純做信息撮合的 B2B 公司很難做大。

今天,我國所有的銀行都在強調一個指標,叫“非房貸款”。只有當資金進入到產業里面去循環,才能創造更大的價值,但我國的銀行與產業之間天然缺少對于業務場景的理解。一個最主要的原因是,大部分銀行缺乏對于非房標的的資產評估能力和資產處置能力。

因此,這類型具有資產評估和資產處置能力的供應鏈平臺,可以將銀行本不擅長評估價格的商品證券化,進而打包成金融產品到二級市場融資,通過控制資金的方式來控制交易,進而衍生出倉儲和物流等服務。

這個類型的公司,馬太效應很重,有機會視行業天花板的高低,做到百億美金規模,是能夠清場的生意,是 Winner Takes All 的生意。

市場供需關系發生變化的行業

這個類型的機會,通常都是結構性機會,它既會改變成本利潤模型,又會改變現金循環周期,是可遇不可求的機會。

市場供需關系發生顯著的變化通常都是技術革新所帶來的,以往移動互聯網的機會,本質上是供需關系發生了變化。而未來十年,伴隨政策換檔,往往也會帶來供需關系發生變化的機會。典型的是二手房和醫藥流通行業。

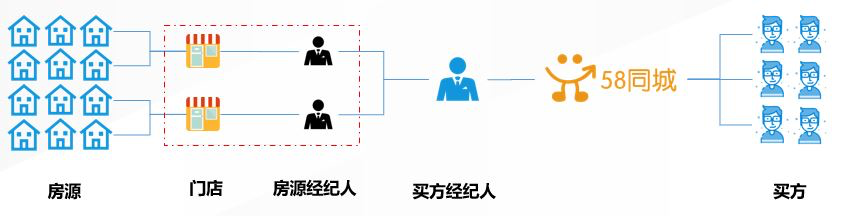

二手房行業在過去十年都是賣方市場,在城市化高歌猛進的進程中房價不斷走高是過去十年的典型場景。但隨著城市化進程到頂,人口老齡化,宏觀政策的調控,二手房行業在未來十年將會從供小于求全面進入到供大于求的階段,進而轉變為一個買方市場的狀態。

但我們今天所有的經紀人獲客、分傭的體系仍然是一個賣方市場的體系,這里面具有誕生一個新的信息服務平臺的機會。

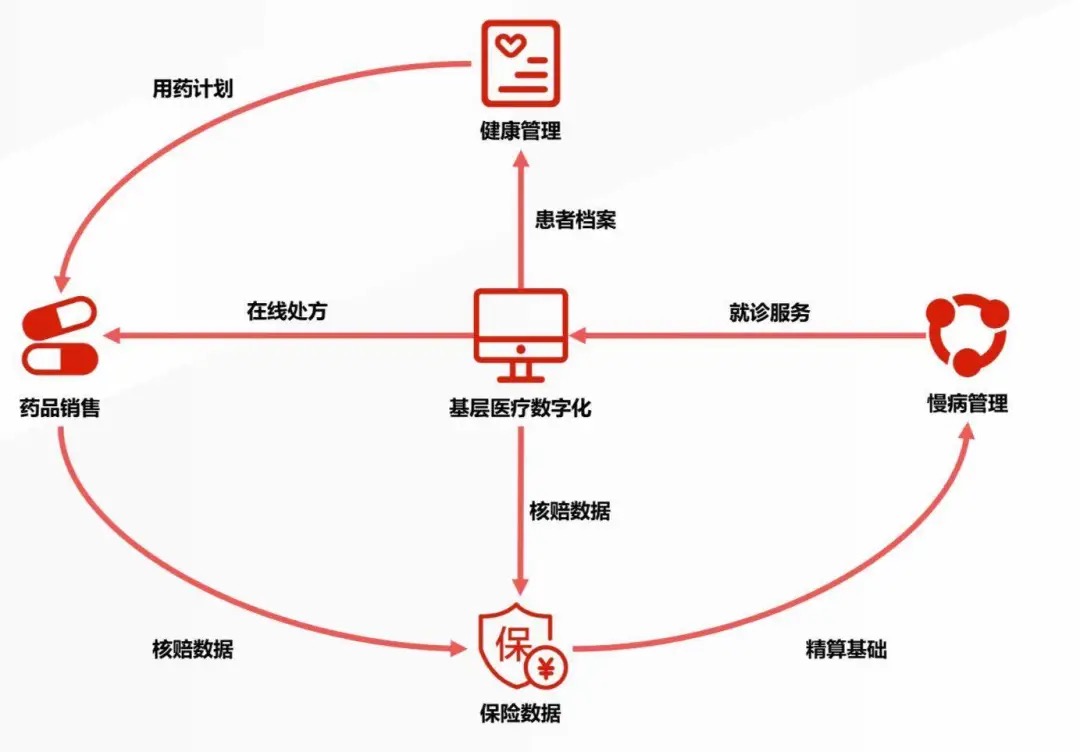

而醫藥流通行業的底層驅動力是醫療體系的改革。

醫改所帶來的最大的供需關系的調整就是“分級診療”所帶來的供給方式的變化。“分級診療”所帶來的基層醫療服務機構數字化、連鎖化又將成為“病程管理”的基礎設施,而“病程管理”將會帶來“處方藥外流”、“藥品電商“和新的保險公司理賠服務體系。

這里面將會誕生新的連鎖藥房、基層連鎖醫療診所、新的藥品流通體系和新的保險 TPA 體系。

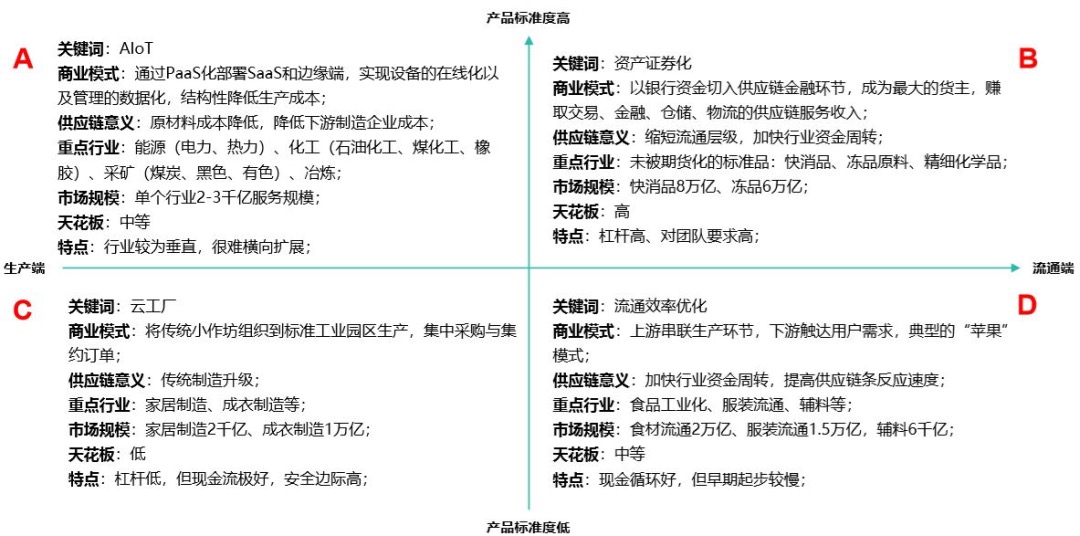

產業互聯網布局的二維坐標圖

充分博弈的市場,靠等待賺錢;非充分博弈的市場,才有形成杠桿的機遇。

投一個“Game Changer”所帶來的回報肯定會遠大于“Game Winner”,這是我不太會在充分博弈市場花太多時間的底層邏輯,也是我關注產業互聯網的底層邏輯。如果我們將所有產業按照產品標準度和生產流通環節建立一個坐標軸,我們會關注行業內的四類公司,以及剛才所講的,我們不斷觀察和發現的,市場供需關系發生變化的行業,來作為投資的底層邏輯。

標準程度足夠高的產品,典型的是原材料級別的產品,如能源、化工、冶煉等行業。這些處于眾多制造業的上游,并且由于產品價格非常透明,原始經營生態非常粗放,一旦進行一定的生產工藝優化,所節約的生產和調度成本就能夠實現結構性的毛利提高,并給予整個原材料行業價格改善的空間。

今天,大宗商品的貿易融資已經非常成熟了,我們前文也討論過,貿易融資主要發生的前提是平臺的資產評估能力與資產處置能力。對于一些產品相對標準,流通量足夠大的品類,比如凍品、流通消費品都有機會誕生類似于大宗商品交易所的交易平臺,提供倉儲、物流、交易和金融的基礎服務。

而對于產品標準度比較低的品類,以手工制造業為主的輕工業,在生產端有通過集約訂單和集采原材料方式的云工廠模式,而在流通端有串聯生產環節,下游觸達用戶需求的“蘋果”模式,去結構性地提升整個行業的現金循環能力。

而所有生意的底層,都是 ROE ,這是未來十年、乃至百年都不太可能發生變化的。

這就是我們這代投資人的歷史使命。