阿里巴巴旗下 1688 正式發布手機阿里 6.0 版,它鏈接的是全球首個 B 類用戶超過 1.2 億,每天瀏覽量超過 1.5 億次的交易平臺 1688。全新改版的手機阿里 6.0 將提供端到端一站式解決方案、檔口直播、瘋狂夜惠等一系列具有 B 類特色的功能。9月22日,阿里巴巴產品負責人楊文韜做客 PMCAFF 產品微課堂為大家分享了手機阿里從 5.0 到 6.0 的迭代經驗。

手機阿里現狀

手機阿里作為一個 B 類軟件背靠 1688 平臺,就幾年前的狀況而言手機阿里更像是 1688 網站的衍生物,但伴隨這兩年的精細化打造,整體產品定位已有所進化,擁有了自己的端特色。1688 作為一個內貿批發網站,乍一看有點像普通的電商網站,但批發網站會有一些自己的特性,比如數量上、參與人群或交易模式上。就規模而言,1688 的用戶日活躍達到千萬級、交易額六億五千萬左右,雖然這個年齡不小,但未來業務拓展的空間仍然很大。作為內貿,值得探索的事情還很多,用線上模式去貼近實際發生的內貿交易,比現在互聯網環境下很多方生方死的項目要綜合化和復雜化很多。

從產品經理角度看,1688 的純用戶產品層面已經過了指數型爆炸的生長期,現在更多的則是需要在一些業務鏈路模式、新市場態勢上的探索。比如采購策略、貨源分發、金融方式等等。從這個角度,手機阿里是一個值得產品經理發揮的陣地,因為移動 +B 類,其實基本就是一個模式深入思考能力加上對用戶的極致挖掘能力的歷練環境。

手機阿里這款 App 正處于一個高速成長期,日活超過 110 萬,日交易額超過 5000 萬。在日前的一次大促活動中,手機阿里當天日活躍接近 150 萬。就此來看,它的 push/pull 發揮空間是非常巨大的。半年內我們預計可以摸高到 200w日活。另外,從批發類目近幾年的風起云涌的狀態來看,未來變數也是很大。這對產品經理們審時度勢的要求也很高。

手機阿里團隊的運作方式

手機阿里產品團隊目前 13 個人,產品 5 人,運營 8 人。運作方式基本是兩個月發 3 個版左右,包括 ios 和安卓。產品經理目前的職能按模塊劃分,有的負責市場體系;有負責溝通消息模塊的,比如消息中心、旺旺聊天、push 相關的東西;有的則負責后臺、內容配置平臺相關的東西。而運營的分工模式也會從內容角度出發,不同的運營負責不同的行業。比如服裝行業、百貨行業、非消費品(重工業、機床、MRO)之類的。另一方面,也有負責營銷、對外宣傳、PR 溝通等相關。還會有一些成員負責數據整理的工作。整體的 teamwork 方式比較清晰,同時也建議創業 App 處于中期的團隊,可以考慮借鑒這種人員分工模式——最開始團隊可能大家一起上不分彼此,過了最早期之后可以考慮產品按照模塊來劃分、運營按照內容來劃分的方式。

手機阿里 6.0 嘗試交付出哪幾層進化

近期無論硬件或軟件,蘋果、小米、微信、支付寶等都在出一些大版本。手機阿里從產品的復雜度和構建狀況上也可以歸為復雜程度偏中上的版本。作為一個大的版本,首先要看版本在滿足用戶什么痛點。

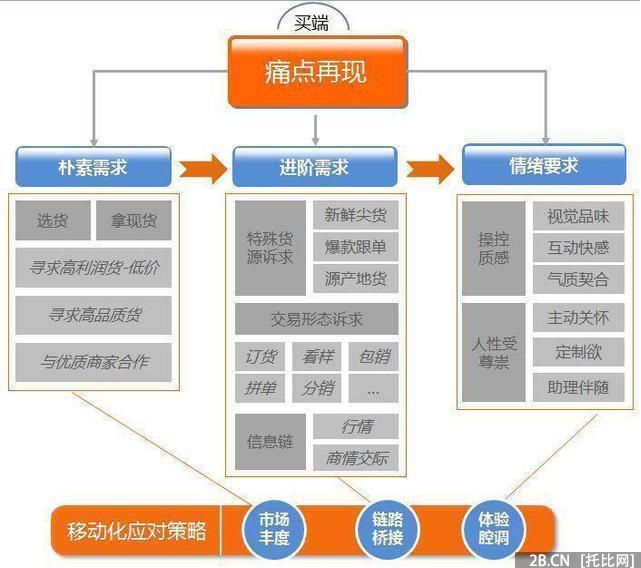

對買家而言,需求階段可以分為樸素的需求和進階的需求,這是一個遞進的過程。樸素需求就是選貨、拿現貨。一方面尋求高利潤的貨,一方面是尋求高品質的貨。有些線下實體店和線上 C 端店鋪經常會說 “我只做高端貨,只做高端用戶”,這個時候對品質需求相對會更高。同時,手機阿里的買家也會自尋求一些高品質、資質比較好的上游的供應商對接并把關系沉淀下去。

進階訴求方面,除了貨物本身,也會對拿貨人的渠道、模式、鏈路做一些特殊需求的滿足。比如貨源上,有些人喜歡尖貨,比如服裝行業;有一些喜歡爆款,有一些想要去產地拿貨,既有價格優勢,質量體系也比較完整。

B 類和 C 類交易的最本質相同,都是物質交換,但表現層卻又不同。C 類付款等著拿產品,最多第三方支付做中介;而 B 類從交易模式上會更有特色。比如訂貨,交了定金,等著拿貨,商量尾款如何付;比如看樣、包銷,賣不出去可不可以退貨、換貨;再比如更入門的采購也可以拼單等等,都是對交易形態上的長期意愿。

再看用戶情緒訴求上,大量的買家在逛 App 的時候認為 App 做的太 low,從感性角度就很難融入。另一方面,人性有沒有受到尊崇,這點也是可以讓用戶持續領略產品魅力,并且忠于產品的要素。用戶需要被主動關懷,可以是個性化的。比如推送——猜用戶喜歡什么;定制——要什么就能得到什么等等,這是原始欲望的一種發泄。

就以上這些層面,手機阿里 6.0 做了三個層次上的應對策略,濃縮一下就是:市場豐度的打造、服務鏈路的橋接、體驗腔調的攀爬。

如何去塑造和建立一個高豐度的市場群?在新版 App 中可以覺察到,手機阿里新推了不少概念市場,其實可以去對比類似的手機業務,例如慧聰。但現在你打開慧聰 app 的市場,更多感到的是基于類目、基于行業做的商品屬性包裝。

新版手機阿里在特色上有很多概念的子市場,火拼、快訂,微分銷,生意經、產業帶;也有一些子概念,開店好貨、今日好商、實體市場、生鮮市場等。

做一個大盤的市場群是出于不同階段買家來進貨的訴求層次而言的,比如入門級、進階級。當它的資本更多、買家用戶更多、底氣更足的時候,就會產生更有要求、更專業的拿貨傾向。部分有拿貨傾向的用戶,比較認可北京的天意、杭州的四季青。這就需要我們打造一個線上的實體市場和線下真實的市場對接起來。還有一些用戶,認可高利潤,喜歡拼單看便宜貨,對他而言貨物的競爭力、新銳程度、品質程度并不是第一優先級。這時就會有手機特惠、火拼、今日團等運營篩選出的可以做團購的商品,也會有驚爆團、清倉團、海外團等滿足一些有屌絲心態、愿意吃低本貨的買家。從這個角度來看,按照不同買家所處的段位和經營階段來定位市場群的建造是一個比較科學的形式。 對于一個互聯網產品經理,在進行大刀闊斧的新內容產品建造的時候,可以首先去考慮用戶所處的站位模式和隊列結構。這也是一種我想推薦給大家的比較科學的產品梳理態度。

新版如何加強服務鏈路韌性

B 類和 C 類在采購上最大的不同是交易形態。手機阿里在這些鏈路的加強上做了不少功夫,第一個是微分銷,其實是拿 1688 的貨源做采貨平臺,無門檻的滿足代發、代銷的小買家;再比如達人購也是一種新的探索——如何把平臺內的達人、牛人召集起來,或用自動的方式挖出來。這些模式的探索都是針對不同站位用戶的需求、滿足不同的鏈條。其他還有很多嘗試,比如鋪貨、夜惠(晚間時段優惠)等等,這些都可以被歸結為手機類型的 app 升級過程中的線路式打法。

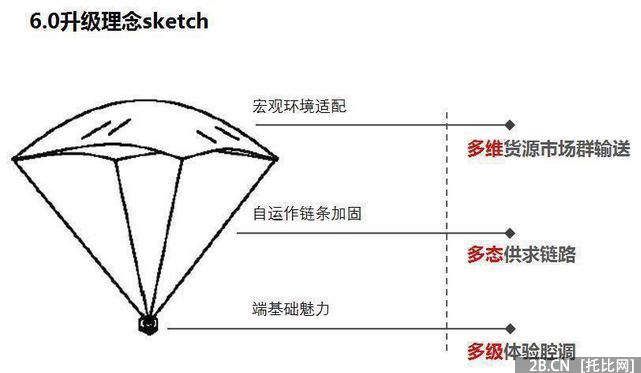

這是我之前畫的簡筆圖,在這次手機阿里 6.0 采用的是多維、多態、多集的一個打造方式,秉承仿降落傘式樣的多元作業風格。首先對宏觀環境進行適配,在宏觀環境里組建一個多維的貨源市場群去輸送;其次就是傘繩索部分,關于怎么樣讓自運作的鏈條更粗,有更多的模式、交易玩法、及多種多樣的生態穿插感。最后是更好的端體驗魅力,這是決定用戶上不上你的降落傘,能不能坐進下邊那個籃子的重要前提。

什么因素在影響 B 類的質感和腔調

手機阿里從一開始我就和團隊 share 過,我們不去碰三種味道:第一,不去做專題、小資;第二,不做大面積的打折促銷感,第三,不做萬能 App,比如淘寶,手機阿里不做個,一方面是供應體系沒有這么大,另一方面是希望更加專注,比如把注意力踏實的放在市場群,或服務鏈路的把控上邊。

人文情感關懷在 B 類軟件中的拿捏

凡是用戶互動比較多的場景都可以加入一些溫情感。就連工具類的產品現在也開始玩人文個性,比如高德地圖的林志玲語音,作為電商市場 based 產品更要做一些人文情感的輸出。比如去關懷,給予個性化的滿足,猜用戶喜歡什么,或者支持讓用戶自己定制、自己搞自己想要的,搞了就能拿到。這就是一個原始的關懷手段,當然,情感化的表達遠遠不止這些,大家可以仔細感受一下手機阿里 6.0 當中的這方面要素,其他還滲透在怎樣的環節。

我再舉個例子,手機阿里的搜索做了微小的改進和創意,搜索童裝會發現系統在猜用戶會對哪些更感興趣,會給出一些框計算之后的建議。電商類的關懷顆粒度可以來考量,讓用戶對 App 內容有一種全局感。但在產品還不夠豐滿的時候,不要去做這個事情,過度的關懷會折損用戶的自由感。

手機阿里如何在既定的環境下整合最大資源

6.0 的手機阿里對內打造更加多元化的市場,當人員、市場、線上線下的模式資源也不夠的情況下,可以借力用力。這里舉個例子,當下中國貿易對進口有更高的要求,國民對進口的高速增長期已經到來。這個時候自然而然的可以看看身邊的團隊當中,是否有人在做這樣的垂直探索,再想辦法把對應的產品市場做上來,想辦法共贏。于是我們找到兄弟團隊垂直業務部門合作,以插件形式推出了一個進口貨源的市場。對外的資源上,我建議大家多利用一些公關渠道,或者非正式媒介去做一些產品推廣。不管是做成 H5 還是流媒體都可以,去觀察一些活躍的 BBS、科技博客,熟識的自媒體或者準名人(某些科技公司、市場公司高管),找準故事的感染點再發力過去,這都能對自己的產品品牌形成正向效應。比如想辦法去做一些用戶視頻,現在互聯網的流媒體比較普遍。拍一些用戶使用當中的故事、感受、團隊的工作氛圍,這對整個產品的對外推廣,爭取更多公眾參與都是所幫助的。

手機阿里未來的發力點

手機阿里的發展方向目前分成三大塊:一是做大、做精市場體系。二是談生意,人與人之間的銜接,比如手機旺旺、賣家營銷等等。三是工具層面,如訂單管理,以及后臺的工具平臺打造等等。總體來看,未來手機阿里的發力點就是在短期不太會跳出這幾個層面。

Q&A

Q1:如何發現不同的用戶有不同的使用需求,如之前提到的針對拼單、只想買點便宜貨的人,是怎么進行劃分的呢?

A1:最簡單有效的就是去投放問卷,比如拉十萬用戶投過去。這樣會歸納出一些有規律的結論,也能知道不同段位采購需求的用戶數量。再舉個小竅門,比如低成本的做一些小場景(H5 專場等),掛在二三級頁面里觀察是否有持續的留存訪問。

Q2:一個 B2B 的產品需要對客戶和交易場景極其了解才能做好或創業,如果沒有做過 B2B 工作經驗的產品經理如何搞定呢?

A2:沒有捷徑。還是把通過觀察、摸索、對用戶的走訪等等方式放在第一優先級。其實我們自己直到今天還在不斷地探索我們的用戶畫像,find what they longing for. 時間到了,自然就了解的深下去了。沒有人是從一開始就知道某個行業形態下的用戶需要什么。這個沒有立刻搞定的辦法。苦功夫。

Q3:如何看待微商?它的出口在哪兒?

A3:微商更多的是基于社交關系,買你的東西并不一定是因為你的商品質量,而是用買家與賣家之間的社交關系很多時候成了主要素。關于微商的出口,只能說商業或物品的交易欲望,永遠不會消退,通過簡單的圖片加聊天就能搞定買賣,這算是一種比較合乎時代感的交易行為。至于出口,我其實不善于斷言,也許微商還會繼續走很久而不并不遭遇產品上的質變,這都是有可能的。沒有人說得清一個長期存在的形態在未來會怎么轉折。群雄逐鹿吧!