“物流行業是個接地氣的行業,是個辛苦活。”在煤炭、鋼鐵比較密集的山西、河北、內蒙古,遲勇的感受尤其強烈,在國道高速上,滿眼盡是煤車和礦石車,“場面非常震撼,一輛接著一輛,綿延幾十公里”。

看到貨車司機超負荷的工作狀態,遲勇意識到,用現代化手段改變傳統工作模式是非常有必要的,“幫助他們縮短等待時間,少排點隊,多接點活,提高交易效率,帶來更好的收益”。

每當回想起這些場景,都會激發遲勇內心強烈的使命感,“當你減少無效成本,為這個鏈條端上下的人都帶來價值的時候,還是非常有成就感的”。

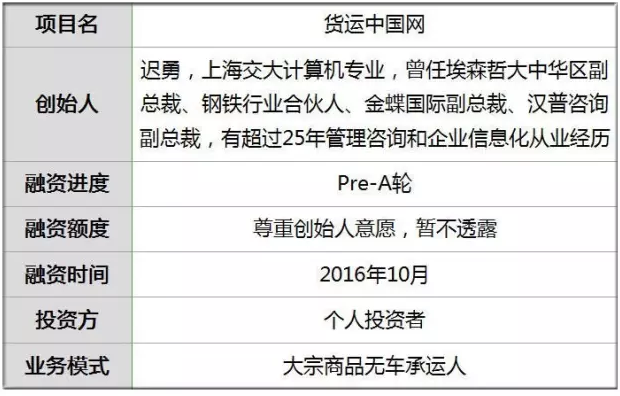

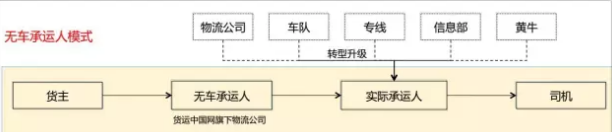

2014年9月,遲勇成立貨運中國網,為大宗商品SaaS平臺,并于去年年底正式轉型為大宗商品無車承運人,連接托運人和實際承運人,以承運人身份與托運人簽訂運輸合同,承擔承運人的責任和義務,通過委托實際承運人完成道路貨運。

目前,貨運中國網平臺的簽約企業客戶已有7家,平均日運輸量6000多噸,日運費收入40多萬元,平臺注冊司機5萬多人,日新增300~400人。

注: 遲勇承諾文中數據無誤,為其真實性負責,鉛筆道已備份錄音速記,為內容客觀性背書。

大宗商品物流SaaS平臺

遲勇畢業于上海交大,歷任埃森哲大中華區副總裁、鋼鐵行業合伙人、金蝶國際副總裁、漢普咨詢副總裁等職位,二十多年的時間里,“國企、民企、外企,三種類型的公司都經歷過”。

2012年,遲勇任埃森哲大中華區合伙人,主要負責鋼鐵、煤炭等自然資源行業的企業戰略咨詢。彼時,國內大宗商品電商異常火熱,在為客戶做互聯網數字化轉型的過程中,遲勇發現,僅僅從交易入手,很難取得突破性的進展,“對大宗商品來說,交易、物流和金融就是‘三條腿’,除了交易,其他兩項同樣重要”。

目前,國內的大宗商品物流以陸運、水運和鐵運為主,而中國的公路運輸市場非常分散,大企業通過購買車輛、自行運營的效益并不好,“固定成本高、管理難度大,很難盈利”。

所以,這些企業更傾向于輕資產模式,把物流交易承包給個體運輸戶。但是,這樣同樣會導致一系列的問題,“交易鏈條長、交易手段原始、效率低、管理成本高,等等”。

“很多煤礦、港口在出貨時,還不得不采用傳統原始的信息部調車的方式,去和個體運輸戶議價,然后一一按輛來管理個人的運輸行為。”而由于個體經營行為的不規范,又導致運輸價格波動較大,“且個體經營戶很少辦理正規的工商稅務手續,無法給企業開具發票,這就給大企業帶來了很多難題”。

看到其中的痛點,遲勇有了做大宗商品物流SaaS平臺的想法,并于2014年9月成立貨運中國網。“工作了二十幾年后,難免有些厭倦,當時年齡還不算太大,多年來也在行業中積累了一定的人脈資源和經驗”,思來想去,遲勇決定下海一試。

◆ 貨運中國網SaaS平臺

公司成立后,遲勇和團隊用了5個月的時間研發產品,第一版SaaS平臺于2015年2月上線。其App產品包括貨主端、承運端、收貨端和司機端,主要為大企業線下既有的“熟交易”物流伙伴圈提供SaaS信息服務,實現跨企業的運力共享和協同調度,同時,幫助貨主、承運商、車船運力和收貨人等物流參與各方,實現業務全程的互聯互通和信息透明化,降低各方的運力空駛率和物流成本。

轉型無車承運人

平臺上線之后,遲勇隨即展開客戶拓展,并很快簽下第一單,“是一家鋼鐵廠,其每年的運輸量有400萬噸,運費6個億”。

此后,遲勇又成功簽下十多個客戶。到了2015年4月,平臺的日貨運單量突破2萬噸。8月,平臺獲得來自北極光創投的千萬元天使輪投資。

通過客戶反饋,遲勇發現他們有一個共同需求。鋼鐵廠的運輸分為生交易和熟交易,大部分穩定的業務都是熟交易,但是也不可避免地會有一些長途冷僻線路,這時,從周邊就很難隨時找到合適的車輛和運力。

這些企業就希望通過貨運中國網平臺,找到合適的運力,“他們希望我們的服務不僅僅停留在信息和流程管理層面,而是進一步擴展到交易層面,幫他們撮合交易,甚至成為承運方”。

而由于客戶的貨物信息、交易信息、客戶信息和價格信息都在貨運中國網的SaaS平臺上,部分大型企業對信息安全有所顧慮,“他們希望平臺能夠擔責”。

去年春節期間,遲勇開始認真思考轉型,把平臺延伸到交易領域,成為直接的承運方。

2015年4月,貨運中國網開始與中國最大的煤炭企業神華集團接觸,尋求物流領域的合作。經過數月準備,項目招投標、系統對接之后,貨運中國網正式與神華集團簽約,成為神華電商銷售渠道的物流承運方,承擔運輸過程的全部責任。通過此次初步嘗試,貨運中國網也開始由SaaS平臺慢慢向無車承運人轉型。

◆ 無車承運人模式

對遲勇來說,這是一個很大的挑戰。做SaaS平臺時,貨運中國網還是一個互聯網公司,工作主要集中在業務模式設計、平臺開發運營等IT領域,“轉型無車承運人,就相當于從軟件公司轉型為物流公司,要有實際的物流運營能力”。

去年8月到年底,遲勇都在為轉型做籌備。他在北京、珠海、天津、太原和包頭注冊了五家分支機構,即為其在各地的物流公司,并搭建運營平臺,“花了很大的功夫”。

此外,團隊結構也出現了重大調整,遲勇引進了很多有物流實際運營經驗的人員,并建立了一整套的運營流程和體系制度,“物流不像IT、互聯網那樣高高在上,它是很接地氣的”。

日運輸量6000噸

貨運中國網主要通過第三方物流公司、信息部和中介尋找車隊和司機,在驗證其身份證、駕駛證、銀行卡的真實性后,線下完成交易,再為司機安裝平臺App,培養其線上使用習慣。“我們不做撮合,只做自營,相當于物流領域里的京東。”

自去年4月起,遲勇和團隊就一直尋求向無車承運人轉型,但是苦于政策限制,平臺一直沒有合法的營運身份,“萬事俱備,只欠東風”。

去年年底,好運降臨,交通運輸部推出無車承運人試點,貨運中國網從200多家公司中脫穎而出,順利成為上海12家試點公司之一,由此,貨運中國網正式轉型為無車承運人模式。

這讓遲勇和團隊都非常激動,“對我們來說,這是千載難逢的機遇,是決定性的里程碑事件”。當天,遲勇把營業牌照發到微信朋友圈,“獲得了好幾百個贊”,并在同事群中發了一個超大紅包。

有了國家政策的支持,今年春節,平臺業務開始呈現出爆發式增長。但同時,平臺在資金方面也出現了瓶頸。作為物流承運方,貨主對平臺有墊資需求,需要平臺對下游的實際承運車輛及時支付運費,為貨主提供一定的帳期,這就需要大量流動資金的支持,“今年春節以來,平臺每天墊付出去的運費就有50多萬元”。

◆ App端訂單追蹤信息

今年3月,遲勇開始接觸金融機構,尋求供應鏈金融方面的合作。“一旦合作模式落地,承運業務還會進一步增長,如果資金充足的話,每個月可以輕松做到數千萬元的交易額”,遲勇對未來充滿信心。

目前,貨運中國網平臺的簽約企業客戶已有7家,其中,規模最小的客戶月運輸需求也在1萬噸以上,最大客戶月運輸需求達100萬噸,平臺日運輸量為6000多噸,日運費收入40多萬元。此外,平臺注冊司機為5萬多人,日新增300~400人。

據遲勇透露,貨運中國網正在尋求新一輪融資,資金將主要用于平臺承運運營能力的強化和物流金融服務的落地。