供應鏈金融作為產業模式升級的自然演化,“從產業中來,到金融中去”,具有深厚的行業根基,顛覆了傳統金融“基于金融而金融”的范式,為現代經濟發展打開另一扇窗,兼具金融的爆發力和產業的持久性。供應鏈金融不是新名詞,但其具體運作模式完成了演化升級,異與傳統的三個核心點:業務主體、授信模式以及業務模式。

一、業務主體異于傳統之一 :

金融業務主體從銀行到核心企業。傳統供應鏈金融模式下,銀行作為業務主體,基于核心企業的信用資質給上下游中小企業進行授信。而新模式下,核心企業成為了金融業務的主體,其資金來源也突破銀行單一通道的限制,進一步擴展到多元非銀金融機構,甚至通過自己獲取金融牌照來實現資金的融通。相應的,核心企業也獲得了原本屬于金融機構的利差收入。不同于市場將金融業務作為核心企業輔助性業務的主流觀點,我們認為,只要供應鏈金融可以提供更大的利潤,核心企業沒有動機限制金融業務發展。

二、授信主體異與傳統之二:

授信主體由原來的“N”到現在的“1”。中小企業本身直接在銀行融資的難度較大,傳統供應鏈金融模式下通過核心企業的類擔保獲得銀行融資,本質上仍是基于信用差進行資金的融通,銀行授信主體既包括核心企業,也包括中小企業,也即是對N個企業的整體授信。新模式下,資金方只對核心企業授信,而核心企業再基于實體交易對中下游企業授信,資金風險敞口由銀行端下移至核心企業。

作為風險承擔主體,核心企業也將獲得相應風險溢價收益;此外,基于自身對行業以及上下游企業的信息優勢,進一步獲得風險定價能力提升的收益,實現產業整體資源優化配置。

三、業務模式異與傳統之三:

供應鏈金融本質上是O2O模式的演化。不同于一般線下體驗、線上提交需求的O2O模式,產業鏈金融的O2O模式中線下因素更為核心。線下產業因素是供應鏈金融的根基所在,掌握了核心渠道或具備核心品牌的企業轉型供應鏈金融業務最具優勢,其核心位置被其他企業代替的可能性較低。

而一般產業垂直領域電商均興起于近幾年,目前仍面臨新進入者的潛在威脅,真正具備“護城河”特質的電商平臺較少,更需深度挖掘。這也是我們堅持認為目前時點線下因素比線上因素更為關鍵的原因。

關于供應鏈金融的存在哲學:四個利差。

第一維利差:信用差

核心企業與中小企業之間的信用差是供應鏈金融的資金源頭。核心企業擁有規模更大的業務規模,在產業鏈中占據核心地位,高信用在資金獲取上具備天然優勢。從金融體系融資的差異本質上是信用的差異,也是供應鏈金融的資金源頭。此外,核心企業依靠自身對產業鏈的強把控力,擁有更多的預收賬款(對下游企業)和應付賬款(對上游企業),較為充裕的現金進一步增強其信用等級。

第二維利差:認知差

基于對行業以及上下游企業的更深認識,核心企業在風控端具備優勢。金融領域最核心的競爭力仍是風險定價能力,核心企業的立足之本在于其天然的風險識別能力,從而獲得超額風險溢價。核心企業對行業具備更為深刻的認知,對行業周期以及微觀運行都具備傳統金融機構不可比擬的優勢;基于業務往來所形成的對上下游企業信息更為核心的把控。

第三維利差:模式差

不動產抵押模式具備差異化競爭實力。在國外市場成熟國家,銀行所接受的企業抵押中超60%是基于存貨和應收賬款的動產抵押,而國內不動產抵押占到了70%以上的份額。動產抵押對金融機構要求更高,對抵押品更需要高頻次的監控及信息互通,而目前的互聯網金融趨勢切到好處的解決了這個痛點,核心企業基于自身業務把控能力、倉儲能力以及互聯網平臺,在以不動產抵押為核心的融資模式上較傳統金融機構更具優勢。

第四維利差:生態差

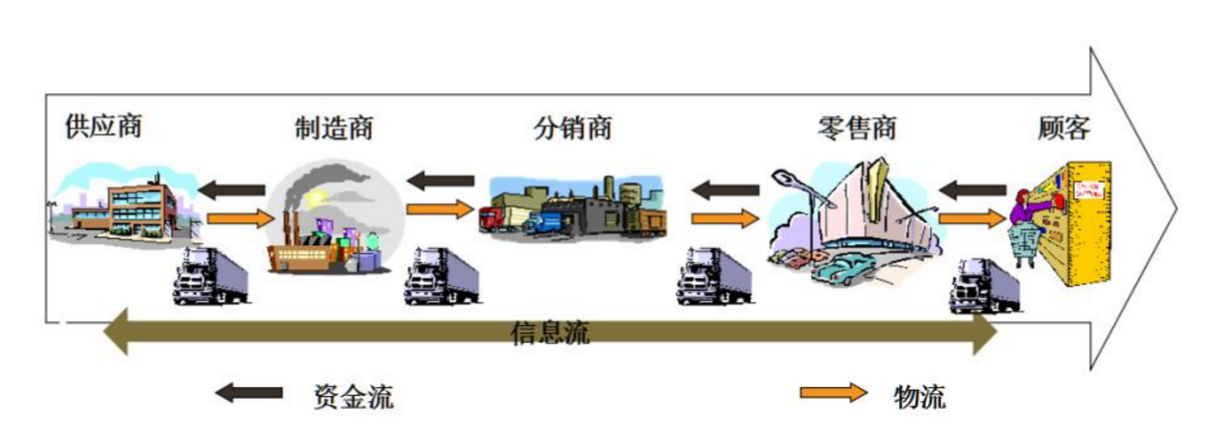

扎根于產業,供應鏈金融O2O生態更接地氣。與傳統金融機構相比,核心企業更易搭建供應鏈融資生態。在發展成熟階段,供應鏈金融將在產品、物流、倉儲、資金融通等多個維度建立起以核心企業為中心的生態系統,而互聯網從消費到產業、從個人到企業的滲透加速了供應鏈金融生態的成型。與金融機構只做金融業務相比,供應鏈金融在產品業務端對上下游企業更具粘性,且相比于產品消費端的O2O模式更具產業根基。