美團點評聯合創始人王慧文曾在2013年的時候做了這樣一件事——

他把美國科技業的公司和中國的公司拉了一個名單,試圖從中尋找出在美國已經很厲害了但在中國還沒有被真正做起來的產業。他發現了Salesforce,Workday,Oracle。

“他們基本占據科技業的另外一半……但是我們把這個放到中國來看的話,to B的公司居然找不到,基本上找不到,有活著的,但是活得很慘。”在一次內部講話中,王慧文拋出了一個問題:為什么中國這些to B的企業活得這么慘呢?

的確,中國互聯網的上一個十年是關于用戶端(C端)的十年,人口紅利、消費紅利讓各種商業模式創新迅速成長起來,消費級業務無論是盈利效果、創新難度還是企業品牌塑造都明顯優于企業級服務。

與此同時,上一個十年,水大魚大,依靠市場紅利,業務的驅動并非步履維艱,企業對于提高效率的新工具、新方法的采用意愿并不高。那些昂貴的、短期效果不顯著的企業服務自然也不好賣。百度李彥宏曾經在百度聯盟大會上曾指出,過去中國勞動力成本很低,使用企業級軟件的效應并沒有起來,另外,很多傳統企業的老板并不用電腦,不會用PC提升效率。

更何況,中國企業對于數據的安全性顧慮更多的,而美國數據立法相對成熟,對于企業服務類應用的數據安全性信任程度比中國高。

老牌企業服務公司用友、金蝶在過去很長一段時間里都不是聚光燈的所在,曾在2014、15年享受到資本“泡沫”的SaaS風口也沒有真正地起飛,在中國誕生一家類似SAP、Oracle一樣專注服務企業端(B端)的偉大公司,并不是一朝一夕的事情。

全球最大的企業級軟件公司Oracle位于硅谷的總部

時機似乎到了。C端業務的瓶頸愈發明顯、需求側達到飽和,以企業為核心角色的供給側改革勢在必行。

但這并不是一個創業的機遇期。百度、騰訊、阿里早就在B端有所布局,其業務發展的深度廣度遠遠超出行業的想象。如今他們不約而同地加大投入力度,進一步教育市場。至于京東、今日頭條(字節跳動)、美團等公司,雖然在B端也有布局,但周密程度和BAT無法相比,而那些15年SaaS創業浪潮中的幸存者,也都只是專注于某一個非常細分的領域。

人們呼喚著“下一個十年,一切皆重來”,但事實上,下一個十年,to B業務前所未有的好時代,恐怕還是BAT的。

*注:Salesforce專注提供銷售團隊管理解決方案,Workday提供人力資源解決方案,Oracle(甲骨文)是全球最大的企業級軟件公司。

百度是BAT中最有to B氣質的,其大部分營收也來自B端。定位為AI公司的百度,更多地會為企業提供無人駕駛汽車的、云的、整個AI應用生態平臺的人工智能解決方案。

具體來看,百度未來的三個主要發展方向都是非常to B的:

第一,Apollo無人駕駛汽車生態。

Apollo計劃,是針對汽車行業的自動駕駛開放平臺。阿波羅平臺包括一套完整的軟硬件和服務體系,包括車輛平臺、硬件平臺、軟件平臺、云端數據服務等四大部分。這些都是To B的業務。

百度與金龍客車合作的、搭載了百度Apollo自動駕駛解決方案系統的全球首款L4級自動駕駛巴士“阿波龍”已經量產下線。同時,百度在“車”方面的企業級合作伙伴還包括戴姆勒、福特、博世、NVIDIA、Intel、BlackBerry等。

百度是一個供給端的平臺,向包括運營商、汽車服務廠商、整車廠商、零部件廠商、芯片廠商等等在內的合作伙伴們提供“車”相關的服務。

搭載Apollo2.0無人駕駛系統的汽車

第二,DuerOS度秘。

一直以來,度秘被理解為人機對話的接口,用來“喚醒萬物”,但如果往深了看,DuerOS是目前中國唯一一個從硬件到框架,再到平臺、開發生態、生態應用系統、終端硬件全覆蓋的AI應用生態平臺。這使得DuerOS的生態接入的吸納性更高,能解決很多場景問題。

比如,在洲際酒店的“小度智慧客房”中。客人可以通過語音控制客房設備、播放音樂、詢問天氣、檢索信息。AI時代,高端酒店正在借助新一代人機交互方式提升用戶體驗。

2018百度AI開發者大會發布的DuerOS3.0框架圖

第三,ABC云。

2017年,百度云推出了ABC戰略,即AI人工智能、Big Data大數據、Cloud Computing云計算。在李彥宏看來,百度的“云”和其他傳統的“云”服務是不一樣的,它在每一個行業的應用都有智能的因素在里面。

在上個月的百度云智峰會上,百度云推出了AI to B平臺,兼具深度學習、對話式搜索、自然語言處理等全面的AI能力,以及涵蓋新零售、新制造、交通與公共安全等領域的解決方案。

以國內最大鋼鐵企業寶武集團與百度云在質檢領域的合作為例,依托百度云質檢云行業解決方案,通過機器視覺模型量化質檢流程,為質檢流程提供決策依據,在降低誤報率的同時,提升作業效率。而百度云與優信二手車的合作,則是通過VR技術升級遠程選車,并在線下門店內部署AI攝像頭,通過人臉識別匹配購車信息,結合云平臺與業務系統沉淀用戶數據,為后續經營提供支撐。

現在百度云的行業版圖已經覆蓋了農業、工業制造業、金融服務業等領域,不光是簡單地存儲數據,而是通過AI能力為企業提供解決實際問題的解決方案。

百度副總裁尹世明發布百度云ABC 3.0

百度在B端的野心其實李彥宏在2017年的世界互聯網大會上就有透露,他當時分享了百度與連鎖超市的合作,用人工智能的技術去提升超市里生鮮貨品的效率,使得超市利潤提升了20%,報損率降低了30%以上。

“人工智能對于B端的生態改變是非常明顯的。無論是金融還是房產,無論是教育還是醫療,無論是能源還是物流等等,每一個方面,人工智能都有非常非常多的應用。”

簡言之,百度的“B計劃”是以AI切入,服務B端的每一個方面。

做云的遠不只有百度,事實上,“云”正在成為BAT在企業服務領域的必爭之地。

因為云確實是對企業有非常大的價值:一方面,云計算是公共服務,是可變成本,可按需使用,不再是固定資產投入,創業公司的成本可以降下來;另一方面,移動+云,相當于把IT服務在線化了,讓技術門檻大大降低;而云與大數據的結合可以負能相當多的領域。

阿里是BAT中第一個提出做云計算業務的:2008年確定云計算戰略,2009年成立阿里云公司。

就在前不久的2018杭州·云棲大會上,阿里云宣布成立全球交付中心,海公布了新一代云計算操作系統飛天2.0。在8月阿里巴巴公布的2019財年第一季度財報中,阿里云營收46.98億元,為全球第三大IaaS服務提供商。

而云只是to B業務中的一部分。

《彭博商業周刊》對企業服務產品劃分為三種主要流行模式:IaaS(Infrastructure as a Service,基礎設施即服務)、PaaS(Platform as a Service,平臺即服務)和SaaS(Software as a Service,軟件即服務)。

云屬于IaaS。阿里云的亮點在于,阿里巴巴擁有海量用戶數據,這些數據疊加在云服務上會展現出極大的價值。同時,阿里本身的企業基因也是非常“to B”的,B2B業務起家就是面向著中小企業。

將自己現有生態客戶轉化為企業服務客戶是非常順暢的一條思路。比如,淘寶系廠商將自己的進銷存系統放在阿里云上,順理成章。從這個角度來說,阿里的先天優勢很明顯。

2018 杭州·云棲大會上,阿里云公布了面向萬物智能的新一代云計算操作系統飛天 2.0

而阿里巴巴在SaaS服務領域的“釘釘”則是在SaaS的新戰場上。

2014年阿里的“來往”在C端社交市場上全面潰敗,團隊轉向企業服務市場,打造釘釘,爭奪企業級市場的“入口”。2015年1月16日,釘釘發布1.0版本,DING功能上線。到今年3月31日,已有超過700萬家企業組織在使用釘釘,注冊用戶過億。

如此一來,阿里與騰訊在to B業務上的競爭更加直接了——阿里云vs騰訊云,釘釘vs企業微信。在剛剛過去的9月,釘釘和企業微信分別與OA市場的龍頭公司藍凌、泛微達成深度的合作,行業內深感AT之間的硝煙彌漫。

不過,比起SaaS領域的擦搶走火,騰訊在國慶前的第三次大變陣更是明確了其在to B領域的決心。

新成立的云與智慧產業事業群(CSIG,即 Cloud and Smart Industries Group)被視為騰訊在B端業務的主陣地,具體產品上,將整合包括騰訊云、智慧零售、安全產品、騰訊地圖、優圖等核心產品線。

盡管騰訊總是被質疑to B業務能力,沒有阿里的銷售鐵軍,C端經驗不適合B端,部門墻數據墻很厚,數據丟失事件造成巨大負面影響等等,但它始終還是邁出了這一步,to B已經被列為公開的重點,是騰訊轉型產業互聯網的重地。

與阿里云相比,騰訊云起步較晚,但依托游戲、視頻領域的深耕,騰訊云也快速占據一席之地。

過去未去,未來已來,BAT在B端的布局脈絡已非常清晰,無論是誰,單獨拿出來看都已自成體系。而格局也是顯然的,BAT的提前布局與其在技術、研發、人才、企業端的影響力等方面的優勢,已經為他們筑起了一道非常堅固的護城河。在to B時代,BAT扮演著基礎服務商、平臺運營方的角色,是賦能行業,是基礎設施,是企業的第一選擇。

to B領域巨頭換人的可能性幾乎為零。

但另一個問題是BAT永遠無法避免的——企業用戶對數據存儲的安全感很低。直白地說,在國外,Netflix敢將自己的基礎架構搭載亞馬遜云服務AWS上,在國內,愛奇藝敢將自己的性命交給騰訊云嗎?

這給了一些中型公司機會。比如UCloud反復強調的就是“中國領先的中立云計算服務商”,其中“中立”二字格外顯眼。

而在BAT之外,很多看似完全to C的互聯網公司都在B端有所布局。

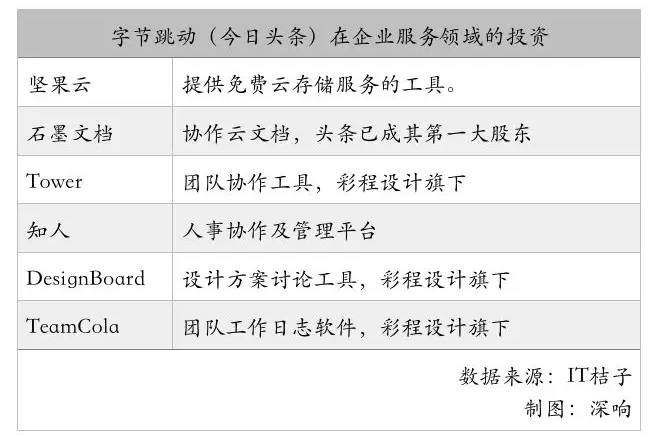

比如字節跳動(今日頭條,后文簡稱頭條)。企業服務竟然是其頭條投資第二多的領域(第一領域為文化娛樂)。人們熟知的一些明星項目,例如堅果云、石墨文檔、Tower等,頭條都有所投資。

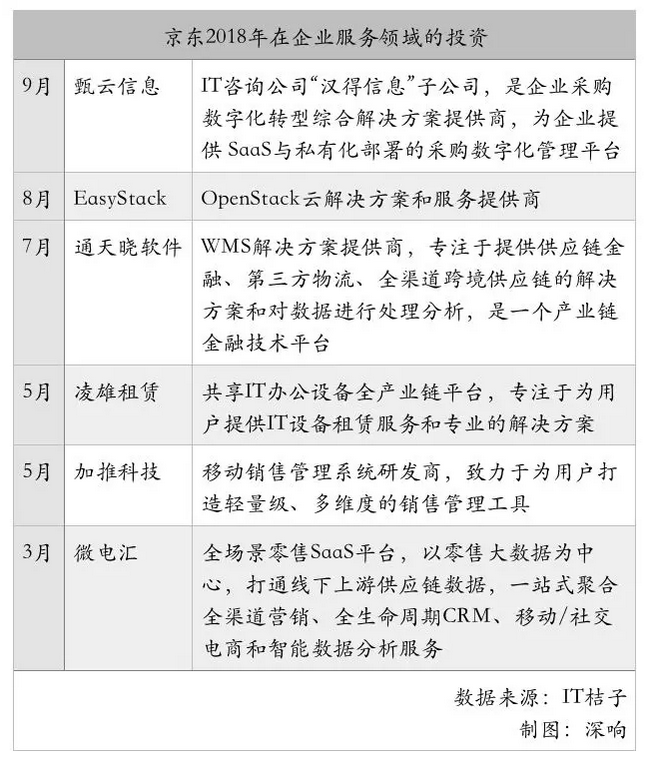

京東在企業服務領域一共有超過20筆投資,包括甄云信息、EasyStack、通天曉軟件、凌雄租賃、加推科技等等,最近京東云還發布了“醫療健康戰略”,想要做醫療行業的基礎設施,推動醫療信息化。

不可否認,未來B市場的格局更有可能是BAT繼續占領大部分市場,提供基礎設施服務,而其他公司則可以選擇垂直領域提供更多個性化的服務。畢竟在全球市場上,除了微軟、甲骨文等to B巨頭,也有很多優秀的“小”公司,比如Slack、Tanium、Sprinklr、AppNexus等等。

至于中國過去的老牌IT公司,或許這一輪to B浪潮會給他們帶來新機遇。

一個典型的例子是聯想,PC業務之外,聯想的數據中心業務正在高速增長。而這一業務增長的關鍵驅動因素之一便是HyperScale超大規模數據中心業務,簡單說,就是聯想給做云服務的公司提供設備,這些公司包括美國的云服務公司微軟、Google、亞馬遜等、也包括中國的云服務公司BAT等等。

華為雖然在去年3月才宣布成立Cloud BU,6月“華為云”品牌才首次亮相,但一年時間,華為云的成績也非常不錯。

而像用友、金蝶等ERP廠商,在過去一段時間里疲態盡顯,若是能借此時機重整旗鼓,或著與強者結成聯盟,也是不錯的選擇。

畢竟,To B的金礦就在那里,中國工商登記的企業數量近3000萬家,其中中小企業占比90%以上,整體數量超過美國,且仍在持續增加,企業級市場紅利非常豐厚。

BAT按照慣例會繼續纏斗但又一起分走大部分,而剩下的就要各憑本事了。