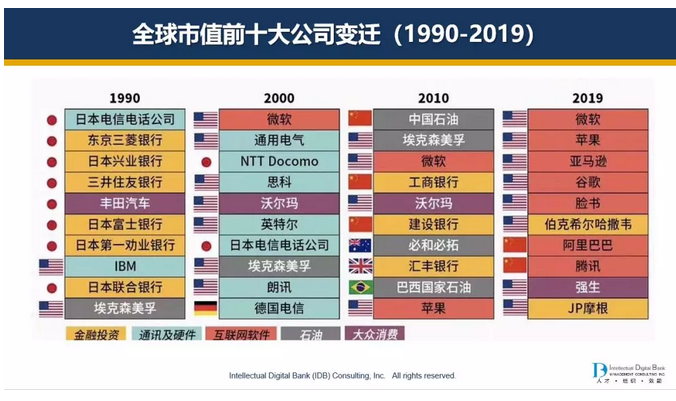

縱觀全球市值前十大公司,從1990年到2019年,僅僅30年的時間,互聯網軟件公司從零開始已經占據了前十位中的7席。

工業和信息化部印發《推動企業上云實施指南(2018-2020年)》,文章中提出到2020年,全國新增上云企業100萬家,形成典型標桿應用案例100個以上,形成一批有影響力、帶動力的云平臺和企業上云體驗中心。現階段來看,數字化轉型越來越成為公司發展的主要戰略。模式和活動的轉型,既要采用數字化技術,又要充分把握技術帶來的良機。

Gartner針對全球460名高管展開調查,調查結果顯示,缺乏人才是實現數字化轉型最大阻礙。Gartner還表示,缺乏人才與勞動力的問題是實現數字化業務進程中最大的阻礙。

陳煜波,清華大學經濟管理學院副院長表示:

數字技能人才的短缺將對企業的數字化轉型產生很大制約,進而影響整個經濟的數字化轉型進程。我們發現了當前勞動力市場數字技能類人才短缺的三個主要表現:

這些問題無疑給企業的數字化轉型帶來了很大挑戰。

來自哈佛的研究顯示,以下4類人才:STEM(Science,Technology,Engineering and Mathematics)科學,技術,工程和數學人才對于企業未來的持續競爭力至關重要,因為這些人才與創新、經濟直接聯系,能確保生產力和企業的持續增長。

從國家,區域,城市到企業都無法回避一個事實,STEM高品質人才的數量和質量直接關系到我們的核心競爭力,擁有了核心人才就擁有了不確定未來更多的勝算,人才爭奪戰硝煙四起。

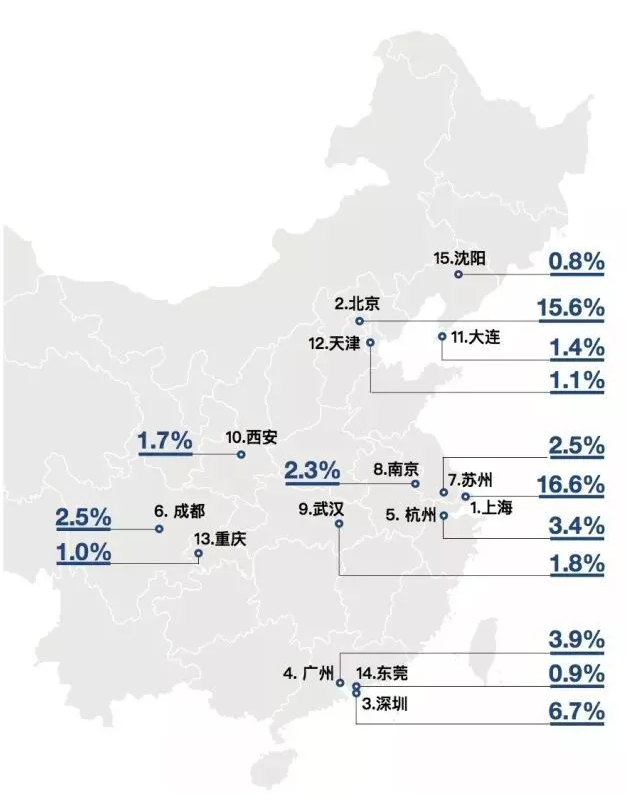

《中國經濟的數字化轉型:人才與就業》報告顯示,中國數字人才分布“南強北弱”,數字化人才主要集中在生活成本高,競爭激烈的地區如北上廣深,還有杭州由于阿里的迅速發展也已經成為數字化人才聚集的重要城市,市場的供需缺口太大造成人才身價倍增且難以尋覓,而且這類人才流失率非常高,讓企業倍感焦慮。

從目前的人才缺口和人才供給來看,高品質高價值的數字化人才數量不足,企業必須挖地三尺,付出巨大的成本才可能招募到合適的人才。而在招募之前,企業必須回答以下四個問題:

我們需要什么樣的數字化人才?

在哪里能夠找到他們?

怎樣才能吸引并留住他們?

現有的員工需要培養哪些技能才能跟上數字化轉型的步伐?

在招聘和面試的時候,我們往往更多的通過人才的一些顯性數據來衡量人才價值:如資歷,學歷,就職公司,職位及行業經驗,項目經驗,以及以往成功業績來判斷和衡量,這都是已經發生的結果指標,進入企業后往往會出現,人才水土不服,面臨不同以往的企業環境新人才難以適應,業績結果不如預期或短期內離職等現象。

IDB認為,我們在一開始思考招募人才,衡量其價值的時候,除了考慮以上的顯性數據,還可以增加一些基于未來的思考如:

Tips

他的專業能力能否轉化成企業價值和核心競爭力?專業能力能否應對技術的迭代或更替?

他過去取得過多高的成就?過去的經驗更否應對戰略對于新崗位的要求?

他是否能夠快速的掌握或學習新的或困難的知識,方法論或技術?

他是否能夠在復雜的環境或大量的信息數據中客觀分析判斷,聚焦本質?

他持續的自我驅動力是什么?個性的偏好是什么?

他的職業方向和規劃是什么?是否與公司能夠提供的發展相近?

以及在溝通影響力,敏捷學習,創新思維,自我反思等能力及潛力上的判斷

在IDB近20年的咨詢經驗中,建立人才標準是有效進行人才管理的第一步,圍繞人才標準進行的選育用留才能真正做到有目的性,有針對性,有系統性。

以下是IDB針對某大型制造型企業的中高層領導力加速發展項目的整體設計,可以明確地看到人才管理的基本脈絡:建標準(能力建模)、找差距(人才盤點)、促發展(人才發展);

能力建模到底有沒有用,歸根到底還是要思考建立模型的目的是什么,以終為始來思考建立能力模型的意義和價值,才能判斷在你的組織中,建立模型到底有沒有用。比如說,用人才標準來判斷下目前組織中,哪些人才最值錢?前來面試的人員中,哪些是真值錢!以及如何通過培訓發展的手法,讓企業內部人員更(you)值(jia)錢(zhi)