最近幾十年,西方國家經濟增長緩慢,幾乎成了當今世界經濟的一個重要“謎題”。

按照國際貨幣基金組織的標準,GDP增速低于2.5%為低增長,西方世界在最近三十年都處于低增長時代。

1990年泡沫危機終結了二戰后日本持續高增長的經濟奇跡。此后30年,日本經濟增長持續低迷,GDP增速超過2.5%的年份只有五年,長期處于龜速爬行之中。

德國,是一個經濟穩如狗的國家。但最近三十年,德國與日本的經濟增長軌跡幾乎同步。從東西德合并(1990年)開始,罕有年份GDP增速超過2.5%。

英國,這個老牌帝國,在二戰后失去了頂級強國的地位。1970年代經濟陷入滯脹危機,一度患上“英國病”。1979年撒切爾夫人登臺,鐵腕改革,控制貨幣,大賣國企,放松管制,經濟得以恢復。

不過,英國經濟再無昔日榮光,增速難回中高水平。1970年至2007年,英國經濟年均增長約2.4%。2008年金融危之后,英國經濟幾乎停滯。從2010年至2015年,經濟增速驟降為0.2%,最近幾年才稍有起色。

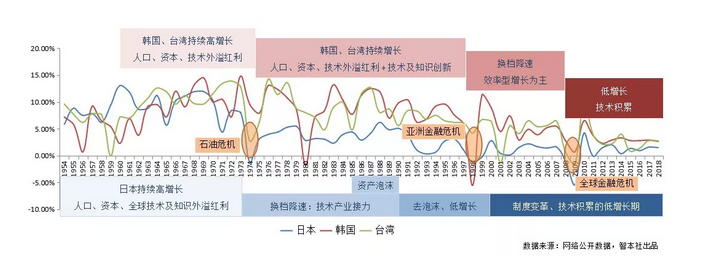

韓國,是一個后崛起的幸運國。自上個世紀1963年開始,經濟持續高增長,GDP增速長期維持在8%以上,但21世紀后增速放緩,最近七八年增速接近低增長水平。

在西方世界中,美國經濟是一個例外。

1973年第一次石油危機終結了美國二戰后的經濟繁榮。但是1980年里根政府開始,美國并未像日本、德國、英國進入低增長。

從1983年到2006年次貸危機之前,美國經濟重現了二戰之后的長期增長,房地產和金融異常繁榮。其中,只有老布什執政及2001年互聯網泡沫幾年經濟比較糟糕。

次貸危機爆發后,美國經濟掙扎了十年,增速徘徊在2%左右。2018年,美國經濟增長又告別了低增長狀態,達2.9%。

2015年,國際貨幣基金組織發出警告,全球進入了低增長時代,世界各國需要做好應對經濟長期低迷的準備,債務問題將面臨考驗。這就是經濟學家漢森在1930年代大蕭條時期提出的“長期停滯”。

2018年的數據顯示,大部分國家的經濟增速都低于2.5%,其中包括絕大部分發達國家,如韓國、日本、法國、加拿大、德國、英國、意大利,其中歐元區在1.8%;還有部分新興國家,如南非、俄羅斯、沙特、墨西哥,其中阿根廷經濟遭遇重創,增速為-2.6%。

發達國家中,只有美國和澳大利亞是例外,都維持在3%左右增速水平。

與西方世界的持續低迷形成鮮明反差的是:新興國家經濟持續高增長,典型代表是中國和印度。

過去四十年,中國經濟持續高增長,GDP總量超越英法德日,躍居世界第二。美國經濟雖然是西方世界的例外,經濟增長率相對可觀,但是似乎也經不起中國高增長的沖擊。

中國與美國的經濟規模差距不斷縮小。自2008年開始,美國經濟陷入掙扎,中國趕超美國經濟總量的步伐加速。如今,中國經濟總量大約是美國的66%。很多人預測,按這個速度下去,中國超越美國只是時間問題。

不過,另外一項數據似乎對中國不利。從2010年開始,中國GDP增速持續下滑,2018年降至6.6%。而美國的經濟這兩年強勁復蘇,增長率擺脫了金融危機之后的低迷。

早在2009年,國發院的經濟學家劉世錦、任澤平等研究了一個重要課題:“中國有沒有可能跨越中等收入陷阱”。

2010年,任澤平發出“增速換檔”的警告。不過,當時大部分學者都不認同任澤平的觀點。任澤平參加過業界三次論證,當時他還是屬于少數派。

當年中國的GDP增速高達10.64%,在貨幣及財政擴張的推動下,全國經濟熱火朝天。當時的主流觀點是,未來20年中國的經濟增長還能維持在8%左右。

不過,任澤平一語成讖,2010年是最近十年中國經濟增速的峰值,此后增速持續下滑,2011年破10,2012年破8,2015年破7。國際貨幣基金組織預測2019年中國經濟增速為6.2%。

任澤平在2014年提出新5%比舊8%好,在2017年提出“新周期”。按他的預測,中國經濟增速將落在改革構筑的5%新增速平臺上。

如今,降低增長預期幾乎成為共識——不以過去高增長的經驗,丈量未來經濟的高度。未來,我們可能要面臨一個不那么熟悉的經濟增速及增長邏輯。

本文試圖探索幾個難題:

一是低增長是不是不可避免的?

二是中國是否也會進入低增長?能否跨越“中等收入陷阱”?

三是人類經濟增長的密碼是什么?如何突破低增長?

增長與衰退,都是經濟的常態。

從農耕時代到現代社會,人類經濟大部分時間處于低迷狀態。在18世紀之前,東西方國家的經濟增長率在過去1000多年里幾乎沒有發生變化,長期保持極低增長。

工業革命之后,人類經濟迎來了大爆發。過去300多年里,人類創造的財富總和,超過農耕時代的總量。

因此,有些學者提出,近代經濟高增長,或許是人類歷史上的特殊現象,低增長才是常態。若此觀點成立,那么西方國家是否已經回歸到所謂的低增長常態?

就近代而言,全球并非所有國家都經歷了高增長。非洲多數國家長期處在低增長階段,掉入低收入陷阱。

曾經經歷了高增長的國家主要是西方國家和新興國家。英國是19世紀的霸主,美國是20世紀的領導者,兩個國家經濟都曾經長期領跑世界。

除此之外,法國、德國、意大利、韓國、加拿大、澳大利亞、荷蘭、比利時等國都曾經創造過經濟輝煌,然后從高速增長逐漸轉入中低速,最后收斂到低增長。這一回落過程是一個平滑曲線,西方國家并未受到太大沖擊。

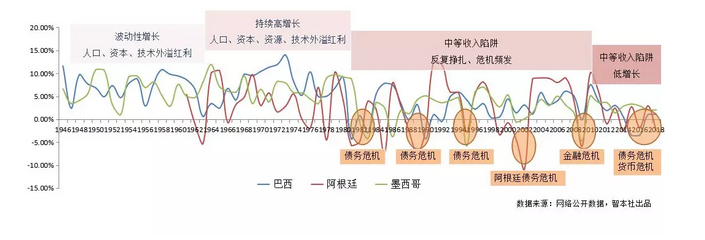

與之相反的是新興國家,如墨西哥、阿根廷、巴西等拉美國家,泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼“亞洲四小虎”,以及俄羅斯、南非兩個“金磚國家”,這些國家的國民經濟都曾經快速騰飛,但都在某個歷史時期突然“折翼”,經濟斷崖式下跌,此后反復掙扎,麻煩不斷,從此告別高增長,落入“中等收入陷阱”。

除了非洲和美國之外,其它主要國家的經濟在經歷高增長后似乎都不可避免地落入低增長區。低增長,似乎是一個不可避免的宿命。區別在于,發達國家的低增長和落入“中等收入陷阱”的低增長。

通常說,怎么漲上去的,就怎么跌下來。破解低增長之謎,可以從高增長出發。

“經濟是如何增長的,又為什么會衰退”,這是一個不太容易解釋的問題。

經濟學誕生300多年來,經濟學家都為此困惑不已。直到上個世紀80年代,保羅·羅默、小羅伯特·盧卡斯為代表的經濟學家才徹底破解經濟增長之謎。羅默也因其內生增長理論,獲得了2018年的諾貝爾經濟學獎。

亞當·斯密及古典主義先驅們,當時執著于對重商主義的批判以及探討財富之謎。財富是什么,財富如何增長,成為古典主義的核心命題。這也正是本文所探討的主題。

一些人認為,現代經濟學的開創者是哲學家大衛·休謨。休謨在政治經濟學方面有不少原創性的洞見。休謨洞察到,人類經濟行為的動機是貪婪和獲利的欲望,以及“快樂”、“快活”的欲望。這被后世認為是經濟增長的源泉。

在休謨看來,產出是勞動、土地和制造業的函數;勞動和土地的生產力取決于制造業的規模;制造業的規模則取決于國內外交易的規模。休謨的意思是,市場交易規模決定制造業規模,制造業規模刺激勞動及土地擴張。

休謨注重土地和勞動的價值,但忽略資本與技術。在休謨年代(1711-1776年),英國尚未完全爆發第一次工業革命,他并未意識到技術這一重要的增長動力。

哲學家阿克頓勛爵曾說過:“1700年至1760年期間,英國沒有發生任何革命,不管是生產技術,產業結構,還是人民的經濟和社會生活。”

休謨,是亞當·斯密最親密的朋友。斯密是一個善于博采眾長的學者,在經濟學方面半路出家的他幾乎全盤接受了休謨的經濟思想,其中包括經濟增長理論。

一般認為,第一代經濟增長理論,是斯密開創的斯密式增長,或叫斯密模型。

斯密模型中,產出是勞動力、土地和資本的函數。與休謨不同的是,斯密非常重視資本的價值。但其邏輯與休謨相同,資本可以擴大市場規模,市場規模可以擴大勞動需求及增進分工。他認為,分工是人類的天性,市場規模越大,分工越精細,經濟增長率越高。

所以,斯密認為,勞動分工帶來規模遞增,資本是促進勞動分工的動力。在《國富論》中,勞動分工舉足輕重;在資本主義中,資本至關重要。

但是,斯密的經濟增長理論有些矛盾。與休謨相比,斯密更多論述技術,卻否認技術帶來的規模遞增。斯密意識到,火器等重要變革,是“哲學家”(科學家)的貢獻,但這是一種不規則的、不確定性的情況。

在論述分工時,他又強調熟練技術帶來的價值。在《國富論》第一章開篇就指出“勞動生產力上最大的增進,以及運用勞動時所表現的更大的熟練、技巧和判斷力,似乎都是分工的結果”。

與休謨及古典主義先驅的觀點類似,斯密認為,技術進步是相對穩定的。在工業革命之前,人類的技術進步極為緩慢。斯密比休謨年輕12歲,其后半生,英國正在爆發工業革命,斯密對此察覺有限。

1776年,休謨去世,《國富論》出版。在《國富論》中,斯密將土地和技術設定為常量,用勞動分工解釋經濟增長,但是否定規模遞增。主要原因,規模遞增必然導致市場集中,這與斯密的理論前提——自由競爭相背離。

斯密為了避免邏輯框架的自相矛盾,卻導致了另外一組矛盾——分工促進規模遞增,規模遞增促進市場集中,市場集中阻礙自由競爭,妨礙勞動分工。后來的經濟學家馬歇爾將其概括為“馬歇爾悖論”。

斯密增長模型導致古典主義未能深入經濟增長的本質。長期以來,經濟學家都不清楚經濟為什么會增長。他們只知道,市場可以提高資源配置效率,將勞動、資本、土地輸入市場這個“黑箱”,出產自然就提高了。

現實確實也是如此,但“黑箱”里面到底發生了什么?為什么會增產?為什么會產生利潤?這些要素如何組合產出更高?哪些要素其決定性作用?古典主義者,知其然而不知其所以然。

休謨及斯密式增長都屬于古典增長模型(斯密意識到分工帶來的熟練技術,但未推開技術的大門),強調的是數量型增長,而非效率型增長;注重勞動、資本的數量累積,而不是知識、技術的進步。

斯密認為,工資上升可以促進人口繁衍,更多的人口可以創造更多的財富。這就是我們所說的“人口紅利”。

在工業革命之前,人口和土地數量是經濟增長的根本動力。在農耕時期,土地與人口捆綁,其規模是國力的象征。古埃及、古巴比倫、古印度、古中國以及古羅馬帝國,都是人口及疆域大國。

明清時期,中國的GDP總量是全球第一,主要來自龐大的人口基數及土地規模。在農耕時代,經濟增長率與人口增長率呈正相關。

勞動力數量是數量型增長的第一個要素。工業革命之后,勞動力依然是制造業增長的主要動力。

在16世紀以前,英國人口和經濟增長率均低于西歐平均水平。18世紀前半個世紀英國人口增長率幾乎可以忽略不計,與農耕時代的低增長一樣。

但工業革命爆發后人口增長率開始上升,1755年到1775年,英國人口年均增長率超過0.5%。這個數據看似很低,但與過去及同期他國的零增長相比,已經非常突出。

工業革命大幅度提高醫療水平,改善了居住條件,提升了人口生育率、存活率,以及勞動人口的數量及年限。大量廉價的棉紡織品,讓英國人徹底擺脫了千年嚴寒,降低了風寒病及相關疾病的發生率。

布羅代爾的《文明史綱》記錄:“18世紀英國人口飛速增長,為工業發展提供了充裕的廉價勞動力。”

人口遷移,是英國城市人口增加的重要因素。

18世紀,英國通過了《公有地圍圈法》,這項法律推動了圈地運動的爆發,進而促進了人口遷移及城市化。1801年到1831年農村居民被奪走350多萬英畝公有地。大量失去土地的農民移居城市以及工業的發展,使英國的城鎮數量大量增加。

圈地運動期間,居住在1萬人以上的城鎮居民占英國人口的比例從3.1%上升到8.8%。從1755年到1775年,蘇格蘭五大城鎮的人口因此上升了30%。

從18世紀中期開始,英國人口及勞動力出現最穩定、最大規模的增長及遷移。

從1751年到1801年,英國總人口年均增長率為0.89%,其中城市人口年均增長率為2.17%,農村為0.51%。

從1801年到1851年,英國總人口年均增長率為1.88%,其中城市人年均增長率為4.42%,農村為0.67%。

以上兩項數據可以得出兩個結論:

一是從18世紀中期到19世紀中期這一百年間,英國人口快速增加。

二是這個時期,城市人口暴增,增速遠遠大于農村人口。

工業革命前的18世紀60年代,英國的農業人口仍占總人口的80%以上,而到工業革命后的19世紀中葉,英國的農業人口急劇下降到總人口的25%。

工業革命之后一百年間,英國經濟享受了巨大的人口紅利。人口數量是當時英國乃至資本主義世界經濟增長的重要要素。

時至今日,勞動力規模,依然是經濟增長的主要因素之一。

2018年日本GDP規模為5萬億美元,德國為4萬億美元,為日本的80%。但是日本的總人口達1.268億,德國只有8290萬,只有日本的65%。德國經濟規模一直都沒能超越日本,但人均GDP德國是日本的1.15倍。

從全球經濟增長史來看,經濟增長率與人口出生率呈正相關。經濟增長最快時期,也是勞動人口及城市化膨脹之時。

英國第一次工業革命及維多利亞時代(1760-1900年)、美國鍍金時代(1860-1920年代)、韓國江漢奇跡(1962-2002年)、中國改革開放40年(1978-2018年),二戰后的德國、日本、英國,都是人口及勞動力增長最快時期,都享受了巨大的人口紅利。

其中,二戰后的德、日、英,主要勞動力來自大規模的退役軍人,而不是新增人口。

中國的情況稍微特殊。過去四十年,中國人口出生率不斷下降,但是期間勞動人口大幅度增加。主要來自兩方面:

一是1962-1976年的嬰兒潮。

這波嬰兒潮的年出生率基本都在2%以上。這群人在20多年后(90年代開始),大規模進入勞動力市場,是中國人口紅利的重要來源。這群人是中國過去四十年持續高增長的主力軍。

二是浩浩蕩蕩的農民工遷移大軍。

過去四十年,數以億計的農民工向城市轉移。城市率從1978年的17.92%上升到2018年58.52%,提高了40個百分點。人口遷移,是人口紅利的重要構成,中國數量型增長的關鍵要素。

資本數量是數量型增長的第二個重要要素。我們稱之為“資本紅利”。

在資本主義早期,原始資本的積累至關重要,資本成為經濟增長的重要力量。經濟學家,一直將設備列入實業資本的范疇。

“資本紅利”來源于三種:

一是金本位貨幣;

二是國際資本流入;

三是貨幣超發(短期紅利)。

在第一次工業革命爆發后,英國的資本量快速增加。從1744年到1772年間,銀行資產和鈔票發行分別增加了十倍和十六倍。

這一時期英國已經建立了金本位貨幣,擺脫了過去金屬貨幣時代的長期通縮問題,貨幣流通極大地促進了商品交易規模的擴大。

到了壟斷資本主義時代,金融資本的威力發揮到了極致。摩根、洛克菲勒等金融財團,憑借托拉斯組織,控制著鐵路、鋼鐵、航運等重要實業。

第二次工業革命到1920年代,是西方世界經濟最快的時期,法國、德國崛起,日本加速跟進。這一時期,西方國家的鐵路網絡、鋼鐵工業、房地產及股票市場大規模擴張。

這時大量的資本流入美國、德國、法國,進入鐵路、航運、鋼鐵領域。美國在兩次世界大戰期間都享受了大量的國際資本流入的紅利。

資本數量,尤其是貨幣數量大規模擴張時期,還是1980年代之后的金融資本主義時代。貨幣擴張帶來的資本紅利是短期效應。

1971年布雷頓森林體系崩潰后,世界進入了信用貨幣時代。全球主要國家開始利用信用貨幣簡易的發幣機制,嚴重透支國家信用,大規模擴張貨幣,房地產及金融市場快速膨脹。

1983-2006年美國經濟持續增長,以及股票、房地產史詩級大牛市,與大規模的信貸、國債擴張直接相關。

人口大規模增長及遷移,推動城市化高速增長。人口涌入城市,土地及居住變得稀缺,城市化演變為房地產化。在人口增長及人地矛盾的推動下,資本蜂擁而入,房地產快速增長,并迅速成為支柱產業。

在工業經濟早期,人口增速、房地產增長、城市化率、貨幣增速、經濟增長率,五大數據幾乎都成正相關。典型代表有中國改革開放四十年、美國鍍金時代及香港八九十年代。

2008年金融危機爆發后,全球主要央行釋放大量流動性,促使西方國家房地產、股票快速復蘇,并迎來十年大牛市。

過去十年,不少國家的經濟增長率沒有跑贏貨幣增長率。反過來,不少國家的房地產、股票、債市及金融市場繁榮,都來自貨幣超發的數量型增長,或叫泡沫型增長、債務型增長。

數量型增長,一直是過去幾千年來的主要增長模式。人口及資本的大規模擴張,都會帶來經濟的快速增長。

但這種模式能持續多久?

數量型增長是顯而易見的。

人口短時間內的快速增長及遷移,以及貨幣的大規模擴張,都可以促使經濟快速增長。人口紅利的增長周期更長,人口大量遷移帶來的城市化及經濟增長更為劇烈,貨幣增長對房地產及金融領域的短期刺激明顯。

人口及資本的數量型增長,容易給予人錯覺:經濟會一直保持高增長。

以過去高增長的速度丈量未來經濟增長的高度,這種觀念并不符合全球主要國家的經濟增長的歷史及規律。續高增長的國家,尤其是數量型增長的國家,都要做好進入低增長的準備。

數量型增長為何不能持續?為什么低增長是不可避免的?

馬爾薩斯是最早發現數量型增長存在問題的經濟學家之一。他的父親老馬,堅持古典人口觀,即人口規模越大越好,有利于經濟增長。

長期以來,馬爾薩斯與老馬爭論不休。馬爾薩斯認為,人口呈指數級增長,土地及糧食則是幾何級增長。長期如此,人地矛盾必然爆發,人類將陷入饑荒、瘟疫及戰亂之中。這就是著名的“馬爾薩斯陷阱”。

歷史上,尤其是農耕時代,人類反復掉入“馬爾薩斯陷阱”之中。

馬爾薩斯的人口理論影響深遠,信徒眾多。休謨、小穆勒都認同馬氏主張,李嘉圖雖表示懷疑,但無以反駁。

今天,我們知道,近代工業社會跳出了“馬爾薩斯陷阱”,馬氏預言落空。

但是,與休謨、斯密、李嘉圖的“古典范式”相比,馬爾薩斯實際上更加深入地思考經濟為什么會增長這一難題。他非常敏銳地洞悉到了數量型增長的本質問題:邊際報酬遞減規律。

馬爾薩斯認為,人口增加到一定規模,土地的邊際產出會持續下降,即人均產值逐漸減低。

舉個例子,在耕種水平保持不變的前提下,100畝地,持續增加耕種農民的數量,糧食產出會增加;但農民增加到一定規模時,產出則會下降。比如,100畝地,從1萬個農民增加到100萬農民耕種,糧食總產出幾乎不會增加,但邊際收入和人均產值卻不斷下降。

馬爾薩斯認為,糧食、農業、工業增長呈現邊際遞減規律。事實上,在技術水平恒定前提下,勞動力、資本不斷投入到一定量的土地、工廠之中,人均經濟產值會長期持續下降。

所以,邊際收益遞減規律告訴我們,數量型增長是不可持續的。不提高技術水平,光靠大量投入人口、勞動力、貨幣的國家,必然會遭遇增長遞減的悲劇。

現實經濟中,勞動力堆積和貨幣堆積的結果往往是產能過剩、效率低下、資金空轉及資本泡沫。

比如制造業,數量型增長的產業結構基本上是勞動密集型的低端制造業,如服裝、電子零配件等。這些領域的市場既定,若不革新技術,持續大量投入勞動力必然導致整個市場飽和,生產效率持續下降。

比如基建、房地產及金融市場,若技術水平不變,大量的資金投入,投資收益率會持續下降,基建投資拉動的效率下降,房地產庫存高企,金融市場泡沫膨脹,資金難以流入制造業實體。

貨幣擴張帶來的投資報酬遞減,是最近十年全球房地產及金融資產泡沫化的根源。

但是,馬爾薩斯與斯密一樣,犯了兩個錯誤:

一是人口并未指數級增長。

斯密認為,人口數量會隨著工資的增長而增加。可是,歷史數據顯示,工資持續增加,但人口增長率卻持續下降。西方國家、中國都符合這一定律。馬爾薩斯預言的人口指數級增長并不符合近代歷史事實。

理論上,工資上漲,勞動力供給會增加,但為什么人口增長率卻減少?難道違背價格及供給規律?

其實這一定律并未違背市場規律。事實上,在勞動市場中,供給并不是人口規模,而是創造力,既包括勞動力數量,還包括智力。

所以,人口規模、勞動力數量都不能完全代表勞動市場的供給。工資上漲,勞動人口不會增加反而會減少,但創造力會增加,如一個工程師代替過去100個工人的產出。

二是忽略了技術及知識創新。

與斯密一樣,馬爾薩斯也沒有關注到身邊正在爆發的工業革命。

在工業革命之前,人類確實反復地陷入“馬爾薩斯陷阱”,主要原因是技術長期停滯,經濟增長率極低。技術長期停滯狀態,正好符合邊際收益遞減規律的假設條件。

所以,在工業革命之前,邊際收益是長期遞減的,人口規模持續增加,邊際收益及人均產值會越來越低。當人均收入到達一定的閾值時,就會爆發饑荒和戰爭。

但是,工業革命改變了技術不變這一條件,技術水平推動了經濟報酬遞增,促進了糧食及工業品大規模增加,人類解決了饑荒、溫飽問題,社會福利大幅度增加。

具體到農業及糧食上,育種技術革新、大規模機械耕種、農藥化肥使用、耕種技術進步以及農產品深度加工,極大地促進了糧食增產。

馬爾薩斯之后,小穆勒(斯圖亞特·穆勒)是古典主義最后一位集大成者。他的偉大著作《政治經濟學原理》撰寫于1845-1848年期間,當時工業革命成果已顯著而非凡。這本書出版后第三年,即1851年,維多利亞女王舉辦了萬國工業博覽會,英國及世界各國的工業成就在水晶宮里閃耀世人。

因此,穆勒自然不可能無視技術革命。

在《原理》一書中,小穆勒將工業制成品成本及價格下降歸因于“過去七八十年的機器發明”。

小穆勒認為,“對抗農業勞動報酬遞減規律作用”在于發明與創新,包括改進勞動力所受的教育,改良稅收和土地使用權制度,以及對“富裕的有閑階級”進行“更加可靠的指導”。

這是馬爾薩斯沒有認識到的。

小穆勒并未假定技術不變,他還就人口增長率、資本增長率和“生產技術”三個變量,區分為五種情況。如生產技術進步,人口增長率和資本增長率保持不變的情況。

但是,小穆勒敏銳的發現,卻得出李嘉圖式的結論。小穆勒,從小受到其父親老穆勒(也是一位經濟學家,與李嘉圖是好友)的嚴格訓練,大量地繼承了斯密、李嘉圖及馬爾薩斯的思想。

與李嘉圖一樣,小穆勒認為,技術進步的結果是,地主階級收入增加,勞動收入基本不變。小穆勒更愿意接受經濟增長來源于人口及資本的增加,而不是技術進步。

如此,小穆勒與技術增長理論擦肩而過,經濟學從此與技術漸行漸遠。熊彼特評價穆勒沒有真正把握身邊真正發生的、多方面的工業和交通運輸業革命。

穆勒之后,即19世紀下半葉,杰文斯、瓦爾拉斯、門格爾“邊際三杰”發起了邊際革命,邊際遞減規律大行其道,經濟增長理論逐漸邊緣化。邊際主義假設技術水平不變,極度推崇均衡范式,否定規模遞增的經濟增長邏輯。

從1870年到二戰結束,關于經濟增長的研究長期停滯,直到1947年,羅伊·F·哈羅德爵士和埃弗西·多馬,這兩位英國經濟學家的出現。他們聚焦于資本和勞動來解釋經濟增長,構建了哈羅德-多馬模型。他們認為,經濟增長取決于決定全社會投資水平的儲蓄率和反映生產效率的資本-產出比。

二戰后,美國經濟持續增長,日德展現強勁的復蘇力量,經濟學家開始意識到,資本主義并非脆弱不堪,其內在可能隱藏著某些穩定的增長要素。不過,哈羅德-多馬模型結論與凱恩斯理論類似,認為“經濟增長是不穩定的”。

多馬之后,新古典主義崛起,增長理論百花齊放,其中最著名的是索洛模型。

索洛對經濟增長的模型分析發現,在勞動、資本之外,還發現了“索洛殘余”,即技術之于經濟增長的價值。1957年,索洛認為,87.5%的經濟增長,都與技術有關。

技術進步率,通常稱之為“全要素生產率”(TFP),主要指扣除資本、勞動、土地等要素作用之外的增加值,即小穆勒假設的資本、勞動增長率不變情形,技術進步帶來的產值增加。全要素生產率,可以顯示技術對經濟增長的貢獻值。純技術進步一般包括知識、教育、技術培訓、規模經濟、組織管理等方面的改善。

技術及知識要素,我們稱之為“技術紅利”。

索洛將技術之于經濟增長的作用提到前所有未的高度,引起了經濟學家的廣泛關注。但是,與索洛類似,多數經濟學家都將技術界定為外生變量或者是穩定的內在變量。之所以這樣處理,是因為如果將技術納入生產函數中,這一不確定性的要素就打破了古典主義長期堅持的均衡范式,容易促使結論倒向類似多馬的不穩定性的結論。

1960年代之后,核能、生物技術、新材料、航天及信息技術革命開始,技術對經濟的沖擊已顯而易見。經濟學家們開始不滿足于技術是外生變量的解釋。經濟學家阿羅提出“邊干邊學”理論,強調技術的累積性。經濟學家舒爾茨開創了人力資本理論,強調內在的人力資本對經濟增長的作用。

到了1980年代,保羅·羅默在阿羅的基礎上論證了技術的內生性,開創了內生增長理論;小羅伯特·盧卡斯在舒爾茨的基礎上,提出了盧卡斯模型,也就是專業化人力資本積累增長模式。

盧卡斯和羅默,從勞動力和資本中內生出科技、知識與人力資本,從而解釋了經濟增長的根本動力以及延續性。至此,經濟學家徹底搞清楚了經濟增長之根源——技術及知識增長。

技術及知識增長,是一種效率型增長或質量型增長,有別于勞動力、資本、土地的數量型增長。

工業革命,本質上是技術及知識革命,具體包括交通能源及各類工業技術創新,以及基礎科學、系統性知識、法律體系、金融制度、經濟政策以及現代企業管理制度。比如專利保護法、股票制度、央行制度、有限責任公司制、現代經濟學以及愛因斯坦相對論都屬于工業革命中知識變革的重要組成分。

第一次工業革命,是人類經濟增長史上一次偉大的風格切換:從數量型增長向效率型增長轉變。

雖然從工業革命至今,數量型增長依然重要,但是效率型增長的重要性不斷地增加。時至今日,人們已經明白,人類進步的任何問題,最終都要訴諸于技術及知識創新。

一般認為,第一次工業革命始于瓦特改良的蒸汽機。但從產業革命的角度來看,工業革命在英國屬于阿克萊特爵士的水力紡紗廠。阿克萊特爵士是一個傳奇人物,他從一個剃頭匠,演變成為“近代工廠之父”,是近代工業經濟的重要發起人。

1769年阿克萊特獲得水力紡紗機專利權。兩年后,他與人合伙在英國的曼徹斯特創辦第一個機器紡紗廠,雇傭工人達5000多名。

阿克萊特不僅帶來紡織技術的變革,還徹底改變了人類的生產工序和制度。他將從梳棉到紡紗的全部紡織工序都用機器操作,并實行系統性的管理方式。

保羅·曼多在1961年出版的《18世紀的工業革命》一書中指出,阿克萊特是一個有著高超管理技術的企業家。

他“體現出了一個新型的大制造業者,既不是一個工程師,又不只是一個商人,而是把兩者的主要特點加在一起,即有他自己特有的風格:一個大企業的創造者、生產的組織者和人群的領導者的風格。”

阿克賴特爵士的工廠體系,不但規模龐大,而且還成為現代工廠及工業制度的標桿。他被稱為“現代工廠體制的創立人”。

但是,人類經濟的增長,除了技術與知識革新,還包括人口、戰爭、資本以及其它不確定性影響。

從近代來看,人類經濟演進,是指數型增長與效率型增長的疊加。經濟增長及衰退,往往是技術、人口、資本紅利及紅利衰竭相互作用的過程。

縱觀300多年工業經濟史,人類經濟增長猶如浪潮一般向前推動,其中最為底層的規律莫過于技術革命。每一次技術革命爆發后,人類經濟都會大幅度向前推進,然后逐漸“退潮”,而后又再度“潮起”。如此反復循環,步步向前。

經濟學家熊彼特用創新理論描述了這一過程,人們稱之為“景氣循環”,或“商業周期”。

熊彼特是一位相對特殊的經濟學家,他出身于維也納大學,吸收了大量奧地利學派的經濟學思想,但又跳出了奧派的方法論。熊彼特推崇新古典主義尤其是龐巴維克的數學實證主義,但他又打破了新古典的一般均衡思維。

實際上,熊彼特終其一生試圖博采眾長,綜合各家主張,開創新的經濟學理論。他的商業周旋循環論,就是一個“綜合”的典型。熊彼特利用奧派的創新及企業家精神的思想,采用“動態均衡”的思維,描述經濟循環周期——復蘇、繁榮、衰退、不景氣(周而復始)。

在他看來,資本主義是在“創造性破壞”中演進的。他根據創新浪潮的起伏,以重大創新為節點,將近代資本主義劃分為三大長周期,每個長波的時間為48-60年:

1787-1842年是產業革命發生和發展時期;

1842-1897年為蒸汽和鋼鐵時代;

1898年以后為電氣、化學和汽車工業時代。

這此起彼伏的浪潮中,熊彼特突出了企業家創新的作用。他認為,每當景氣循環到谷底時,一些企業家不得不以“創新”求生存。他們通過創新技術、產品、渠道、管理、模式等,擴大需求和市場,促使景氣提升、生產效率提高,經濟逐漸復蘇直至繁榮。

當經濟復蘇,有利可圖時,大量競爭者涌入;繁榮期過后,產能開始過剩,利潤遞減,經濟進入衰退周期。

熊彼特認為,每一次技術革新的結果便是可預期的下一次蕭條;每一次經濟陷入衰退,又意味著新的技術創新正在醞釀,經濟的復蘇及繁榮即將到來。

從經濟學理論角度分析,技術及知識革命推動經濟增長的原理是,改變邊際收益遞減規律的假設條件,技術革新將邊際遞減曲線右移,將經濟增長推到一個全新的高度(進而繼續遞減),實現規模經濟遞增。

所以,人類經濟是在技術浪潮之上遞增(邊際曲線右移),在技術浪潮之下遞減(邊際曲線向右下傾斜)。

從熊彼特的商業循環周期來看,低增長只是暫時現象,是技術紅利衰退的一個過程。而下一次技術浪潮,又會將邊際曲線右移,推動人類經濟邁向新的高度。

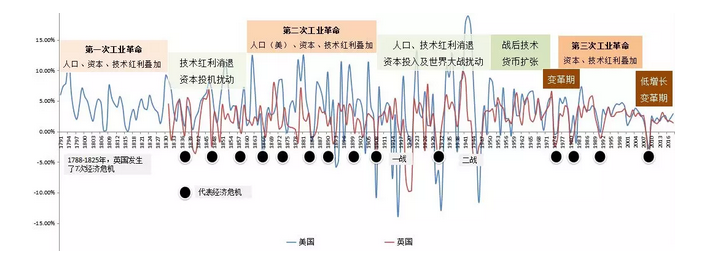

▲圖表來源:《經濟增長理論史》,羅斯托,浙江大學出版社

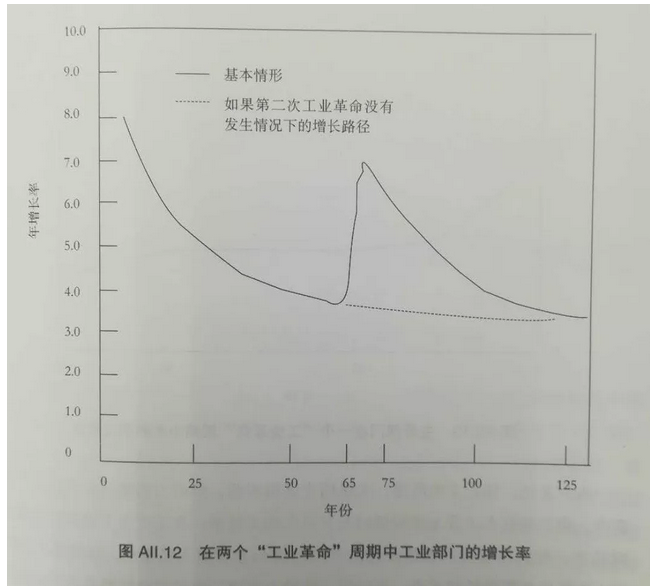

如上圖【2】,每一次工業革命的“技術紅利”為55年,即當一重大的新技術引入55年后,經濟增長率會逐漸遞減直至恢復到之前的低水平。

我們知道,從近代開始,人類一共爆發了三次典型意義的“工業革命”,分別是1760年爆發于英國的第一工業革命、1860年爆發于西方世界的第二次工業革命,1970年爆發于美國的新材料、生物技術及信息技術革命。

每一次工業革命間隔的時間大約是100年,若重大技術紅利維持時間為55年,每一次重大技術革命之后,我們先經歷55年的中高增長,然后面臨45年左右的低增長狀態,直到下一次重大創新的到來。

不過,以上分析最起碼存在三個細節上的漏洞:

第一個漏洞是人類經濟在長波周期下存在諸多中段周期,即大浪之下有小浪。

所以,熊彼特指出,每個長周期包括六個中周期,每個中周期包括三個短周期。其中,短周期約為40個月,中周期約為9-10年。

熊彼特周期、康波周期(康德拉季耶夫周期)都是長周期(50年左右),都是基于技術沖擊波,符合技術沖擊理論。

基欽周期為短周期(40個月),受心理驅動以及糧食周期。

朱格拉周期是中周期(9-10年),庫茲涅茨周期是中長周期(15~25年)。

一般認為,中周期是常態,人類經濟史上十年左右爆發一次危機的頻率較高。中周期由兩個因素共同驅動:技術革命下一系列技術創新,同時疊加投資周期。

例如,第二次工業革命時期,一系列技術創新包括鐵路、汽車、電力等;第三次技術革命包括核電、化學新材料、生物科技、微電子、半導體、計算機、互聯網、人工智能、大數據、區塊鏈等。

科學家、工程師搞發明,金融家則登臺講故事。技術進步一小步,金融家講出1000步的預期。每一項技術革新,都會引發投資跟進,由于金融市場具有超調效應(乘數-加速度),加劇經濟增速的波動,常常制造短期繁榮及危機,形成常態性中期波動周期。

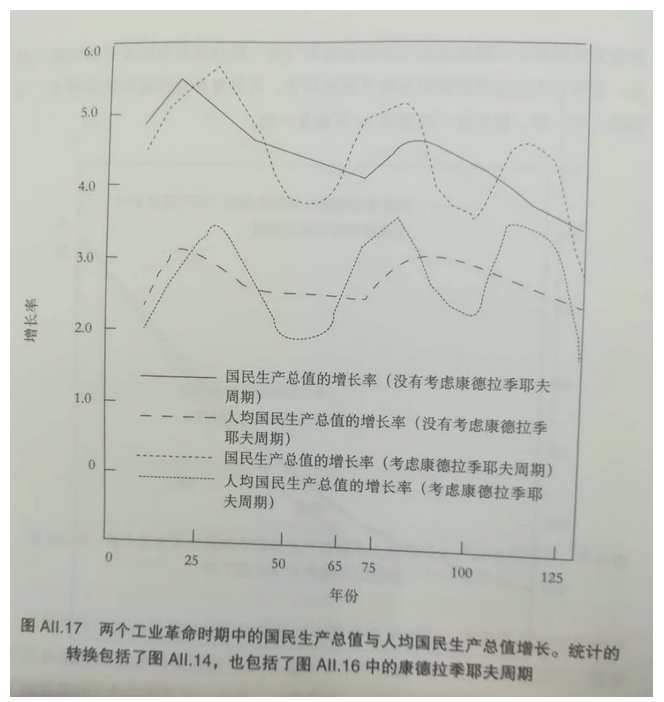

如下圖【2】,若考慮到中周期(康德拉季耶夫周期),加入資本紅利及投資效應,那么經濟增長沒有那么平滑,波動性和不確定性都要更大。如2001年美國爆發了一次互聯網泡沫,對其長周期增長造成沖擊。

▲圖表來源:《經濟增長理論史》,羅斯托,浙江大學出版社

這就是技術紅利與資本紅利的疊加,效率型增長與數量型增長共振形成的周期性波動。

第二個漏洞是一些國家沒有爆發技術革命或不是技術革命的主要陣地,但經濟持續高增長。

典型的案例是中國過去40年的持續高增長,印度最近30年的持續高增長,阿根廷、巴西、墨西哥在六七十年代的快速增長,印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓“亞洲四小虎”在八九十年代的快速增長,以及越南最近20年的較快增長。

次典型是德國、日本在二戰后的持續高增長,韓國、新加坡、中國臺灣及香港“亞洲四小龍”在八九十年代的快速增長。

除了技術革命之外,這些國家在某些時期的快速增長,都有其它因素作用,如人口紅利、資本紅利等數量型增長,以及全球技術及知識外溢紅利(撿漏)。這些多數為數量型增長。

第三個漏洞是一些國家經濟經歷高增長后突然快速下滑,至此經濟再無起色,或反復掙扎。

典型的是滑落“中等收入陷阱”的墨西哥、阿根廷、巴西,以及近些年反復掙扎的南非、俄羅斯和“亞洲四小虎”。

為什么這些國家經濟突然衰退?為什么進入低迷期后再無高潮?

綜合以上,我們可以總結出全球經濟增長的三種類型(排除長期低增長的裝死模式):

第一種是美國、英國(1760-1973年)模式,屬于效率型增長,以全要素增長率為主,即技術及知識(制度)革新為底層動力,輔之以資本紅利、人口紅利。

這是一種可持續的動態良性循環,其增長走勢符合熊彼特景氣周期。在三次工業革命的推動下,美國、英國(1760-1973年)經濟潮起潮落,邊際收益遞減曲線不斷右移,一次比一次高漲。

▲美國、英國(1760-1973年)持續增長模式

英國是近代第一個崛起的大國,率先擺脫了人類幾千年的低增長時代,其經濟騰飛大概起源于第一次工業革命(1760年代)。

英國經濟持續增長時間非常長,最輝煌當屬維多利亞女王締造的“日不落帝國”時期。從1837年到1901年,維多利亞女王在位長達64年,其中英國經濟有50年是正增長。從GDP增速來看,遠低于中國過去40年的增速(GDP年均增長約9.5%),極少年份超過6%。

但是,維多利亞時期,英國貴在長周期穩定增長,以及相對增速高。同一時期,大多數國家還在歷史性低增長的泥潭之中。

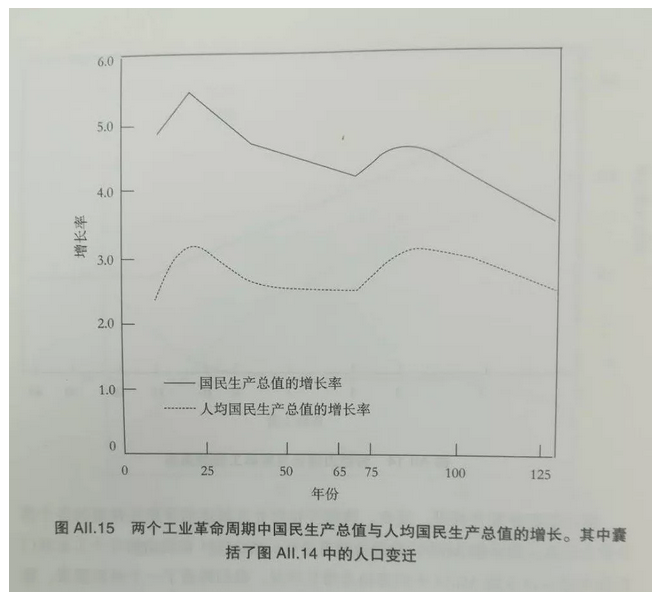

從1760年到1920年,英國經濟持續100多年的相對快速增長,根本上是第一次及第二次工業革命為底倉,外加人口紅利及城市化(1760-1830年)促進。以下圖形【2】是技術紅利疊加人口紅利的增長曲線。

▲圖表來源:《經濟增長理論史》,羅斯托,浙江大學出版社

二戰后,從1948年到1973年,英國經濟維持了26年的正增長,其中18個年份增長率超過2.5%。但是,與同期的德國、日本、美國相比,英國經濟增速落下風。

美國的情況類似,美國經濟起步稍微晚于英國,但抓住了第二次工業革命的先機,并在兩次世界大戰中成功超越了英國。

除了三次底層的工業革命外,美國在1860年之后享受了巨大的人口紅利、資本紅利。同時,在二戰后,享受了大規模退伍軍人及嬰兒潮的人口紅利。

為什么英國在二戰后尤其是1970年代之后逐漸沒落,如今陷入“脫歐”泥潭?

關鍵看第三次產業革命。自1970年之后,美國掌控了信息革命的領導權,建立了信息技術的標準及范式。如今微軟、谷歌、IBM、英特爾、甲骨文、高通、蘋果等全球頂尖的信息技術公司都是美國的企業,日本、德國、英國及歐元區都難以與之匹敵。

當然美國的資本紅利和人口(移民)紅利不可忽視。

從1980年代開始,美國人口生育率長期高于英國,直到近些年美國生育率持續走低,英國則往上抬頭,兩國才趨于持平。與英國、美國及歐元區相比,美國在過去40年的人口生育率相對良性。這主要得益于美國新移民,美國移民制度及國家吸引力所致。

二戰后,美國建立了以美元為核心的布雷頓森林體系,美元徹底擊敗了英鎊掌控了世界金融領導權。1971年該體系崩潰之后,美元又在1980年代之后重新穩住了霸權地位。

在信用貨幣時代,美元向全球收取鑄幣稅,享受著全球資本紅利。這是英日及歐洲區國家無法企及的。

美國房地產、股票、債券及金融市場,分別在1980-2007年、2009(2012)-2019年出現大牛市,都與資本紅利,即美元擴張直接相關。尤其是2008年金融危機之后的美聯儲量化寬松,美元流動性直接促使股票及國債膨脹。

反過來,美元的緊松周期相當于把危機外溢給其它國家,通過國債膨脹的方式將美元回流,享受全球資本紅利。

這就是“世界貨幣”的特權,資本紅利不可忽視。

第二種是拉美模式,屬于數量型增長,以人口紅利、資本紅利、全球技術及知識外溢紅利,效率型增長(全要素增長率)很低,技術及知識創新不足。

巴西、中國、印度、韓國、日本都曾經在人口紅利、資本紅利和全球技術及知識外溢紅利的疊加作用下實現了不可思議的高增長,其中全球技術及知識外溢紅利不可忽視。

但這是一種波動性極大、難以持續的增長方式。

墨西哥、阿根廷、巴西、南非、土耳其以及“亞洲四小虎”此前都經歷過一段時間的高增長,而后均滑入“中等收入陷阱”,至今未能躋身發達國家行列。

這些國家的高增長期,是由人口紅利、資本紅利、全球技術及知識外溢紅利疊加而成的(在1970年代石油危機期間,石油、大宗商品漲價及出口創匯)。

人口快速增加并向城市遷移,擁有大量的廉價勞動力,促進國家經濟快速增長。

但是人口規模屬于數量型增長,隨著人口增長率及勞動力數量下降,工人工資上升,這些國家逐漸失去了成本優勢。如今拉美國家和“亞洲四小龍”的制造成本都要高于中國。

另外,隨著人口老齡化加劇,醫療、養老、社保等社會福利支出大幅度增加,拖累經濟增長。

為了獲取全球投資紅利,這些國家普遍采取金融自由化策略,大面積地開放市場,資本自由進出,實施浮動匯率或盯住美元的爬行匯率,同時大規模借入美債刺激本國經濟發展。

由于大規模的基礎設施建設、低廉勞動力價格帶動的制造業投資,全球資本(包括外債)涌入促進經濟短期內快速增長。但與此同時,外債比例大幅度上升,匯率波動風險加劇,房地產及股票等金融資產泡沫加劇。

所以,美元一旦進入加息周期,這些國家的外債負擔加重,本幣貶值壓力大增。從1980年代開始,資本紅利逐漸消失,債務危機、貨幣危機階段性爆發,持續的高增長戛然而止。

1982年美聯儲加息,墨西哥、阿根廷、巴西等拉美債務危機爆發。此后,每一次加息周期都有新興國家爆發金融危機,如1994年墨西哥貨幣危機、1997年亞洲(泰國)金融危機及1998年俄羅斯債務危機、2007年次貸危機及2008年金融危機、2018年土耳其、阿根廷等新興國家貨幣危機。

▲拉美模式:滑入“中等收入陷阱”

一次金融危機就夠一個國家喝一壺。更何況,墨西哥與阿根廷,跟隨著美元緊縮周期反復爆發貨幣危機。1982年拉美債務危機終結了拉美增長奇跡,1997年亞洲金融風暴終結了“亞洲四小虎”增長奇跡。

所以,正常的市場需求擴張及外商投資,高貨幣、高債務、高杠桿帶來的資本紅利,只會促進經濟短期快速增長,待邊際收益率下降或市場修正之后,通貨膨脹、債務危機、貨幣危機、資產泡沫危機開始爆發,甚至遭遇股債匯房“四殺”的悲劇。這符合貨幣長期中性理論。

這些國家容易滑入費雪的“債務螺旋”:債務危機爆發,銀行緊縮,資產價格下跌,授信額下降,銀行進一步抽貸,拋售資產還債,資產價格進一步下跌……

第三點就是全球技術及知識外溢紅利的消失。

幾乎每一個國家都會享受全球技術及知識外溢紅利。但是,拉美模式的問題在于只享受紅利而不創新。

拉美國家在短短二十年接受了西方200年的技術紅利。兩次技術革命疊加的成果,大部分低端技術及普通工業制度,拿來使用即可,成本極低,效率高,快速地進入工業化時代,迅速地改變過去的落后面貌。

但是,二三十年之后,全球技術及知識外溢紅利逐漸消失,經濟增長逐漸乏力。

所以,人口、資本、全球外溢性技術及知識都屬于數量型增長,都無法擺脫邊際收益遞減的厄運,甚至還可能引發經濟災害。

所以,拉美模式最大的教訓在于,技術及知識創新不足,無法推動邊際效用曲線右移,沒有形成浪潮式增長,在金融危機中直接掉入低增長平臺。

與技術相比,法律及制度的創新及改革是最容易被忽略的,也是阻礙拉美增長的關鍵所在。這些國家的股票、銀行、央行等金融制度脆弱,法律體系不完善,央行及商業銀行的獨立性很差,貨幣政策及財政政策長期擴張,導致貨幣超發、通貨膨脹、資產價格泡沫、銀行危機以及貧富差距。

這種模式避免了拉美模式掉入“中等收入陷阱”,在數量型增長逐漸衰退時,效率型增長開始接力并成為主導,最終成功“換檔降速”、平穩落地。

二戰之后,全球有100多個經濟體試圖追趕發達國家,不少國家都依靠數量型增長在短期內快速發展,但成功換檔降速的只有12個,成功概率只有10%。從中等收入經濟體成功躋身為發達經濟體的,只有日本、韓國、新加坡、中國臺灣及香港,可謂鳳毛麟角。

日韓模式的成功秘訣是什么?能否復制?

與英美相比,日本、韓國都沒能領跑任何一次技術革命,但他們享受了全球技術及知識外溢紅利。

與拉美相比,除了享受人口紅利、資本紅利、全球技術及知識外溢紅利之外,他們還加強了技術及知識創新。

▲日本、韓國、臺灣“換檔降速”模式

日本的經濟從50年代開始起飛,當時日本人口快速增長,勞動力規模龐大且低廉,享受了巨大的人口紅利。

同時,美國出于制造成本及東亞戰略考慮,將大量紡織、鋼鐵等落后產能轉移到日本。日本享受了大量美國轉移過來的資本、技術及知識紅利。這段時間日本經濟快速增長。

到了1973年,第一次世界石油危機爆發,嚴重依賴于石油進口的日本遭遇重創。加上人口紅利逐漸消失,日美貿易戰持續深入,資本及技術外溢紅利在縮減,日本逐漸淘汰落后產能,并加大核能技術、電子技術研發及投入。

1970年代開始,在技術創新的推動下,日本產業結構逐漸升級,電子、核能、汽車逐漸接力傳統的勞動密集型產業。日本家電及電子產品風靡全球,日本汽車也在石油危機之后大量出口。

到了1980年代,日美貿易戰更加嚴峻,人口紅利幾近消失,全球技術及知識外溢紅利所剩無幾。日本政府提出全球化戰略,試圖幫助日本企業走出去,將過剩產能及落后產業向海外市場轉移,同時拓展國際市場。

在戰略上,日本希望日元升值以支持國際化。在“廣場協議”之后,日本政府在貨幣政策上出現了重大失誤,沒能處理好“米德沖突”。當時,日本央行連續降低利率,試圖釋放流動性以幫助出口制造業抵御日元升值的沖擊,同時以此鼓勵日企(固定匯率)加大海外投資。

日本這波操作,制造了短期的資本紅利,房地產及股票價格大規模上漲,日本在國際市場上瘋狂收購。但是,資本紅利在1990年演變為泡沫危機。從此,日本徹底掉入低增長平臺。

二戰后,韓國與中國臺灣的經濟軌跡出奇相似。他們幾乎同時起步于60年代初,并經歷二三十年的長期增長。其中,1962-1989年,韓國GDP整整增長了107倍。

韓國和中國臺灣都憑借大量的廉價勞動力及人口紅利,吸引日本、歐美的國際產業轉移及投資,享受了外資紅利以及全球技術知識外溢的紅利。

與日本一樣,韓國和中國臺灣在技術及知識創新上完成了對勞動及資本紅利的替代。

以芯片為例,韓國依靠大財閥+政府+小企業的模式,在日美貿易戰的夾縫中,大量引進美國半導體產業。其中,三星等大財閥在政府的扶持下大力推動技術創新,成功掌握半導體核心技術。如今,三星及韓國在全球半導體領域掌握相當的話語權。

中國臺灣的模式更加市場化,新竹產業園區吸引企業承接日本半導體業務,憑借廉價勞動力從制造做起。如今,臺灣臺積電已經成為全球最大的半導體制造商。

最后討論一個問題,中國能否跨越“中等收入陷阱”,像日韓一樣成功拿到發達國家的入場券?

通常,高收入國家人均為GDP1.2萬美元,大多數國家在中等收入,即人均1萬美元以下栽了跟頭,從此再也沒有爬起來。

目前中國的人均GDP在9000左右,GDP增速正在換檔降速,正處于跨越“中等收入陷阱”的關鍵時期。

回顧過去40年,數量型增長是中國經濟快速增長的重要特征。過去國運昌隆,中國同時享受了人口、資本、全球技術及知識外溢三大紅利。

首先是人口紅利。中國是人口大國,六七十年代的嬰兒潮正好在90年開始發力。大規模的廉價勞動力,吸引力了外資進入,并帶來外溢性的全球技術及知識紅利。

但是,如今中國人口越過劉易斯拐點,勞動力價格不斷上升,生育率持續下降至1.52,人口紅利消失,“未富先老”的老齡化危機日益嚴重。

再看資本紅利。中國的資本紅利表現為外商投資、高儲蓄率及貨幣政策。

勞動力成本上升,正在削弱外資吸引力,同時,貿易關系對外資紅利或有影響。

中國的資本紅利得益于國內極高的儲蓄率,但近年下降明顯。

過去10年,中國的信貸貨幣大規模增長,M2達180萬億,這些貨幣刺激了中國房地產、基建短期內快速膨脹。

但是,如今投資收益率持續遞減,基建拉動力度明顯下降,同時房地產泡沫嚴重,削弱了實業投資、居民消費及儲蓄,不利于貨幣政策的靈活性。

最后是全球技術及知識外溢紅利。中國的好運在于,過去四十年吸收了西方國家三次技術革命的成果。中國在短期內建立了完善的工業體系,制造了各門類的工業產品,同時工業化與信息化同步進行。

當技術進入成熟期時,利潤大幅度下降,西方國家推動技術迭代和產業轉移,將這部分產業、產品、技術轉移到中國。

西方國家基本上放棄了電腦、電視、冰箱、空調、智能手機等市場,部分技術轉移到中國等新興國家。比如IBM將個人電腦業務出售給聯想,日本松下、索尼、夏普基本上剝離了家電業務,部分產品及技術出售給了中國海爾等企業。西方企業只掌控核心技術及產品,如蘋果手機、高通芯片、索尼鏡頭等。

中國家電、手機及電子產品基本上由全球外溢性技術成長起來的。

以手機為例,中國尚未普及“大哥大”時,功能型手機技術成熟并實現了規模效應。在諾基亞時代,中國逐漸成為全球手機及電子產品制造中心。

2007年,半導體、互聯網及智能等技術成熟,智能手機實現量產,中國又一次享受了大規模的技術紅利。今日中國華為、OPPO、小米控制了中國手機市場。

摩根革命促使半導體價格大幅度下降,中國正好享受了這一紅利。同時,中國還趕上了開源革命,中國手機廠商可以獲取安卓系統的授權,大幅度地降低了成本。

除了技術之外,就是知識及制度。中國大量地吸收了西方的企業管理制度、金融制度、股票制度、銀行制度等等。比如連鎖店管理體系、股票信息公開制度、銀行風控制度,中國獲取的成本極低。西方世界為此積累了幾百年,甚至交了不少學費,走了不少彎路。

這些全球技術及知識外溢紅利,徹底改變了中國的面貌。

但是,如今這一紅利日漸消退,老齡化嚴重。

當年,日本在紡織、鋼鐵、汽車享盡美國技術及制度紅利,美國對日本“產業紅利”一一發動貿易戰。當全球技術及知識外溢紅利消失,增長及摩擦問題同時爆發。

根據以上分析,未來中國能否躋身發達國家朋友圈,關鍵兩點:

一是人口、資本、全球技術及知識外溢紅利消失之前,問題及危機爆發之前,通過技術及知識創新推動效率型增長,實現平滑過渡、換擋降速。

從拉美國家的教訓來看,除了技術外,基礎科學及制度改革是關鍵。

二是再次爆發技術革命,享受外溢性技術。

國際貨幣基金組織預計全球經濟2019年將增長3.5%,2020年將增長3.6%;美國的增長率將由2.9%,下降到2019年的2.5%,2020年進一步降至1.8%;中國的增長率從去年的6.6%將下滑到2019年的6.2%,2020年將持平也是6.2%。

如今日本、韓國成功換檔降速也進入了低收入平臺,英國及歐元區長期在低增長區,美國這兩年擺脫低增長,但也會受到全球增速下滑的影響。

若按大周期50年來算,第三次產業革命發端于1970年代,這些年技術革命的紅利基本消失,接下來可能進入長期的靜默期。所以,如今的低增長,或許是技術革命切換的低潮期。

實際上,第三次產業革命發力并不均衡,美國掌控領導權,日本和歐洲國家過早地進入了低增長期。

當然,第三次產業革命也會受到短期投資沖擊的擾動,其中最主要的是1990年日本泡沫危機、1997年亞洲金融危機和2008年金融危機。

每一次危機以及每一次技術紅利消退期,企業家都開始憋大招,以謀求新的技術及知識創新來擴大市場。

以日本為例,1990年危機爆發后,日本徘徊了十年,經濟極為低迷。亞洲金融危機爆發后,日本政府及企業選擇果斷改革,大力革新科技及制度——《科學技術基本計劃》和金融及經濟制度改革。

從1996年開始,日本政府推行了四期科學技術基本計劃,極大地強化了日本的基礎科學研究。

松下、索尼、夏普、日立、東芝等企業斷臂求生,剝離了終端家電、電子市場,在商用領域的大型核電、新能源、氫燃料電池、電力電網、醫療技術、能源存儲技術、生物科技、機器人研發及高精軟方面等建立全球競爭優勢。

這些才是國之重器。

日本學界及政界在反思經濟泡沫危機時發現,日本這套金融及經濟制度難以適應國際競爭、國際匯率的變化,以至于方寸大亂、患得患失,最終釀成不可挽回的危機。

二戰后,日本接受了美國的改造,其中政治制度、法律體系取了很大的進步。但是,一直到1990年代,日本的制度都沒有發生太大的改變。

1996年橋本龍太郎內閣誕生,開始著手改革。1998年6月日本國會通過了《中央省廳等改革基本法》。1996-2010年左右日本實施了一系列的法律修訂,其結果是幾乎修改了所有的經濟法律。

但是,日本技術創新及制度改革為什么沒有帶來高增長,沒有將邊際遞減曲線向右移動?

日本這輪經濟結構轉型升級,大多數都走向了技術縱深領域,甚至基礎科學。基礎科研需要長時間的累計和大規模的投入,目前日本不少技術還處于累積階段,尚未商用量產。

例如,日本的機器人技術全球領先,但大規模應用于養老等消費市場還有待時日。

又如福島核電站泄露之后,日本在戰略上選擇去核化,豐田等一批大企業轉向開發清潔安全的氫燃料。近年日本政府提出氫能源戰略,目前豐田的氫燃料電動車已量產,正處于成本大下降的規模經濟期。

若日本押寶氫能源成功,氫燃料價格可以大幅度下降,那么日本及全球將迎來一次能源革命,但目前還有待時間及成本檢驗。

目前全球經濟應該處于技術變革的前夜。全球老齡化加劇,新興國家的數量型增長衰退,摩爾效應正在消失,人工智能、機器人、氫能源、生物醫藥、航空航天、新材料等都還處于技術積累階段。

期待下一次邊際收益遞減曲線革命性右移。